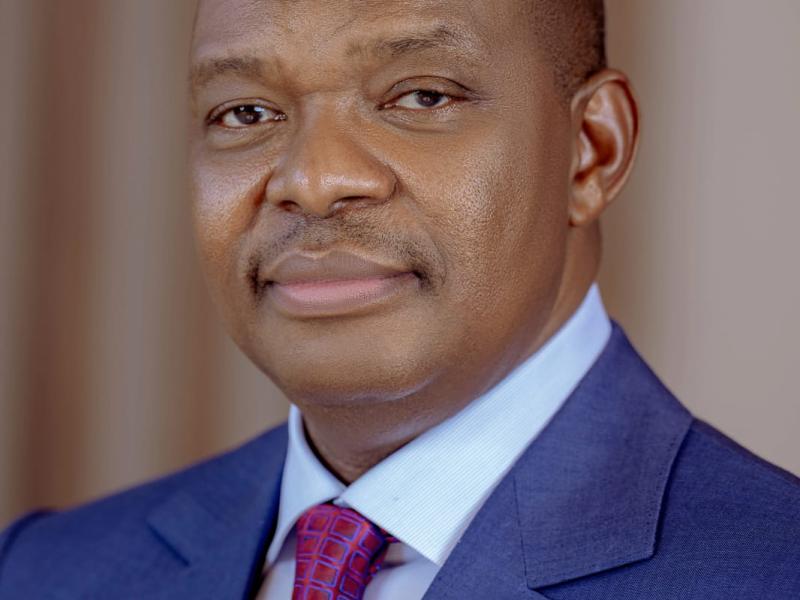

Après son discours prononcé à Kinshasa à l’occasion de la fête de l'Europe le 9 mai 2020, Jean-Marc Châtaigner, Ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République Démocratique du Congo, s’est confié à ACTUALITE.CD. Dans cette interview, le diplomate revient sur la politique de l’UE en RDC et les sujets qui lui tient à coeur.

Solidarité et espoir, sont deux mots qui marquent votre discours. Aujourd’hui, quels sont, selon vous, les défis qui restent pour rendre davantage meilleure la coopération entre la RDC et l’UE?

Permettez-moi d’abord de saluer vos nombreux lecteurs après cette célébration du 9 mai et remercier sincèrement tous ceux qui m’ont adressé des mots d’amitié et de félicitation. Cette Fête de l’Europe a revêtu cette année un caractère tout particulier en raison évidemment de la pandémie de COVID 19 qui a fait dans le monde entier des centaines de milliers de morts, des millions de malades et qui affecte directement ou indirectement des milliards de personnes. Les valeurs portées par la déclaration Schuman, dont nous célébrons les 70 ans et que l’on peut considérer comme l’acte fondateur de la construction européenne, sont dans ce contexte plus que jamais d’actualité.

2020 est aussi une année importante pour la République démocratique du Congo qui fêtera le 30 juin ses 60 ans d’indépendance. Alors que l’Union européenne a ouvert son premier bureau de représentation à Kinshasa quelques mois avant l’indépendance, ces différents anniversaires sont l’occasion pour moi de réinsister sur ces deux notions, la solidarité et l’espoir, qui caractérisent notre partenariat construit dans la durée.

Je préfère d’ailleurs utiliser ce terme de partenariat à celui de coopération. Oui, nous coopérons, c’est-à-dire, même au sens étymologique du terme que nous travaillons ensemble. Nous le faisons depuis 60 ans et nous continuerons à le faire. Mais nous le faisons car nous sommes avant tout des partenaires, c’est-à-dire qu’au-delà d’une coopération pratique, nous sommes liés par une histoire commune, faite de moments heureux et de moments plus difficiles, nous sommes aussi liés par un futur de plus en plus partagé dans un monde interdépendant, où nous devons faire face ensemble à des menaces communes comme le changement climatique, l’épuisement de nos ressources naturelles, l’accroissement des inégalités, l’apparition de nouvelles maladies.

Le principal défi que nous devons relever, c’est donc celui de celui de maintenir de manière durable le désir de travailler ensemble, d’identifier des objectifs communs, d’identifier des projets à mener ensemble, de réinventer sans cesse cette quête d’un mieux-être collectif. Cela nécessite un dialogue constant, la possibilité d’exprimer les désaccords pour mieux les lever et avancer d’un commun accord. La sincérité du partenariat est pour moi la clé d’une coopération efficace.

Je crois aujourd’hui que l’Union européenne et la République démocratique du Congo sont dans une phase de redynamisation de ce partenariat qui nous a permis au cours des années écoulées de construire des routes, des ponts, des palais de justice, des centres de santé et des centrales d’achat des médicaments, de réhabiliter des hôpitaux et appuyer le système sanitaire mis en place par le gouvernement, d’améliorer la navigabilité sur le fleuve Congo et certains de ses affluents pour promouvoir les échanges commerciaux entre les lieux de production des produits vivriers et le centres urbains. Il se manifeste également par l’engagement sans faille de l’Union européenne pour la protection de la riche la biodiversité de la République démocratique du Congo à travers le soutien à l’Institut congolais pour la conservation de la nature pour 5 aires protégés et les différents projets d’électrification et d’agroforesterie autour des parcs.

Au-delà des infrastructures, certes importantes, nous avons aussi bâti, et c’est que qui compte le plus à mes yeux, de très belles relations humaines. Des défis, nous en aurons toujours. Le plus important, c’est l’utilisation de ce capital humain, de ce potentiel humain commun pour y faire face et trouver ensemble des solutions.

Qu’est-ce qui a le plus changé en RDC depuis la présidentielle, d’après-vous?

J’ai envie de vous dire, dans la suite de votre précédente question, que tout et rien à la fois ont changé. L’UE est un partenaire que je crois important pour la République démocratique du Congo. Elle l’est par sa fidélité, sa constance, sa résilience dans les épreuves. Elle l’est aussi par les actions que nous menons. Or, l’agenda de coopération par exemple, qui est un agenda pluriannuel, a débuté pour le cycle actuel en 2014 et il s’inscrivait dans la continuité, des actions menées lors des cycles précédents. Et donc sur les sujets tels que l’appui aux programmes d’infrastructure, de protection de l’environnement et de la biodiversité, de soutien au système de santé, d’engagement au côté des forces vives et de la société civile, peu de choses ont fondamentalement changé.

Ce qui a changé, c’est que l’élection, et l’alternance qui en a résulté, a permis de faire le bilan du partenariat pour mieux le redynamiser à travers un regard neuf, celui d’une nouvelle équipe exécutive congolaise, gouvernementale et législative. Ce qui est vrai aussi vous le noterez pour l’Union européenne qui a aussi élu un nouveau Parlement et qui a renouvelé sa commission en décembre dernier. Ce sont là des étapes importantes dans une relation entre Etats, ou organisations, parce qu’elles permettent d’insuffler de la nouveauté et de redéfinir les attentes de chacun des partenaires, et ce, j’en suis convaincu, indépendamment même des personnes.

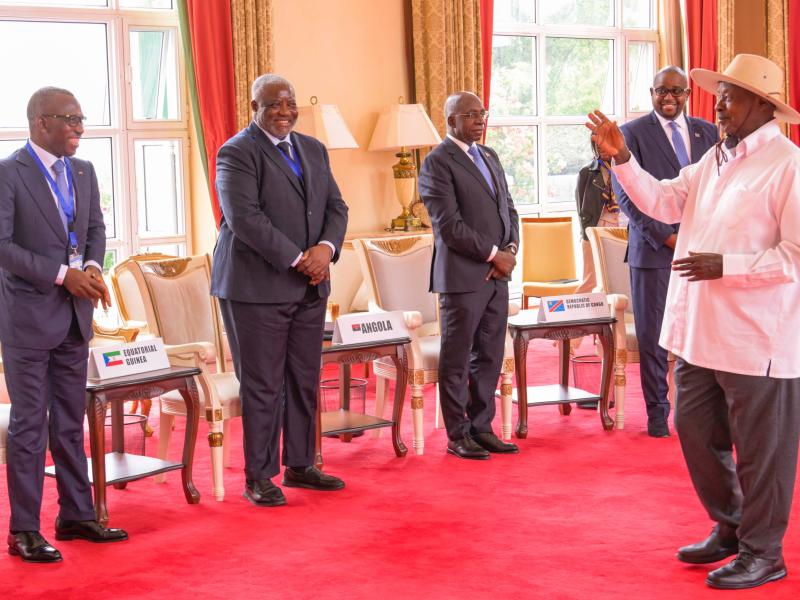

Ainsi, nous avions prévu en début d’année 2020 de mettre en place avec les nouvelles autorités congolaises, et suivant en cela les dispositions de l’article 8 de l’Accord de Cotonou qui régit les relations entre l’Union européenne et les pays d’Afrique, Caraïbes et Pacifique, un dialogue politique. Cela aurait été le premier formellement mis en place depuis la signature de l’accord de Cotonou en 2000. La pandémie de COVID 19 a ralenti notre marche vers ce dialogue, mais j’espère bien que nous pourrons le tenir d’ici quelques semaines. Il est important que nous puissions l’avoir pour que nous puissions échanger sur des sujets d’intérêt commun, comme nos politiques de développement, commerciale, environnementale ou migratoire. Ce dialogue doit naturellement aller dans les deux sens, il doit être véritablement mutuel. C’est l’opportunité pour la République démocratique du Congo d’interroger l’Union européenne sur la cohérence de ses politiques et faire valoir ses points de vue. Elle pourra par exemple poser des questions sur le « pacte vert » ou « Green Deal » qui est selon notre nouvelle Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, « la nouvelle marque de fabrique de l’Europe ».

Et pour vous, à part le COVID-19, le défi le plus urgent actuellement c’est quoi?

Je l’ai dit dans mon discours et je vous le redis donc, le défi le plus grand auquel doit faire face selon moi la République démocratique du Congo est celui de répondre aux besoins de ses populations les plus vulnérables, de donner l’accès à toutes les congolaises et tous les congolais aux droits les plus élémentaires de tout être humain: l’éducation, le droit à la santé, l’accès à l’alimentation et à l’eau potable. Il ne s’agit bien sûr pas d’un défi propre au Congo, mais d’un défi que nous retrouvons dans beaucoup d’autres pays en voie de développement, voire au sein de certains de nos pays dits « développés ». C’est d’ailleurs l’un des mots d’ordre de l’agenda des objectifs du développement durable (ODD) que nous avons universellement adopté en 2015 à New York : « ne laissons personne derrière ».

Je suis évidemment particulièrement préoccupé par les conséquences sociales et économiques qu’aura en 2020 pour la République démocratique du Congo la pandémie de COVID 19. Nous risquons bel et bien d’être confronté cette année à « un choc de pauvreté » sans précédent, avec une récession qui pourrait être, selon les prévisions du Fonds Monétaire International, de deux points, soit une contraction de 5 points par rapport aux prévisions de croissance de janvier. Cette récession ne manquera pas d’avoir des conséquences catastrophiques pour tous ceux qui vivent déjà en dessous du seuil de pauvreté et qui ont des difficultés quotidiennes pour se nourrir. Sous l’impulsion du Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les autorités congolaises ont commencé à prendre des mesures d’accompagnement économique et social pour faire face à cette situation exceptionnelle. La communauté internationale, dont l’Union européenne et ses Etats membres, se mobilise également de son côté en procédant à la mise en place d’un moratoire de la dette publique et en mettant en place des aides exceptionnelles. Il nous faut voir comment ces aides pourront effectivement bénéficier aux populations les plus pauvres à travers par exemple la mise en place de filets sociaux, de transferts directs monétaires en cash, déjà expérimentés dans d’autres pays comme l’Inde ou le Kenya. Cela suppose que les partenaires au développement soient aussi rassurés sur la bonne utilisation des ressources, l’absence de corruption et le bon contrôle fiduciaire de leur distribution. La création par le Chef de l’Etat du Fonds de solidarité contre le COVID 19 représente aussi de ce point de vue une piste intéressante si tous ces garde-fous sont bien mis en place.

On vous a senti particulièrement touché par l’attaque contre les écogardes. Pourquoi une telle sensibilité par rapport cet incident? Quel est l’apport particulier de l’UE pour préserver ce patrimoine?

J’ai été touché par cette attaque à plusieurs titres.

Tout d’abord parce que j’avais eu la chance de me rendre dans ce superbe parc national des Virunga, le premier crée en 1925 sur le continent africain, au début du mois de février dernier. J’avais pu découvrir pendant plusieurs jours le travail quotidien des gardes et des cadres du Parc, prendre conscience de leur engagement personnel et professionnel au service de la préservation d’un écosystème absolument unique au monde, inscrit au patrimoine commun de l’humanité par l’UNESCO en 1979, mais aussi de leur attachement à l’amélioration du bien-être des populations riveraines du parc. J’ai immédiatement pensé qu’il y avait eu parmi les victimes de l’attaque des femmes et des hommes avec qui j’avais eu la chance de discuter et d’échanger.

Ensuite, parce que les 12 vaillants rangers de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) et leur chauffeur ont trouvé la mort en se sacrifiant pour porter secours à un véhicule de civils qui était déjà sous le feu. Ils auraient pu ne pas s’engager et pourtant ils l’ont fait face à un adversaire qui était beaucoup plus lourdement armé qu’eux, avec des mitraillettes, avec des lance-roquettes… Je pense très sincèrement que l’on peut que s’incliner devant cet héroïsme et ce sacrifice ultime.

Enfin, parce que le parc national des Virunga bénéfice, depuis des années, d'un soutien important de l'Union européenne, son principal bailleur de fonds. Depuis 1988, nous avons alloué plus de 30 millions d'euros à la gestion et à la protection du parc. En soutenant la reconstruction des infrastructures et l'amélioration de la sécurité du parc et en mettant en place un programme de formation des rangers et des gestionnaires du parc, l'Union européenne a contribué à la reprise du tourisme dans l'est de la RDC. Le tourisme dans le parc des Virunga a généré des million d'euros de recettes, et a déjà créé des emplois et stimulé l'activité économique. 30 % des recettes provenant des activités du parc sont affectées à des programmes de développement au profit des communautés locales voisines. Ma crainte est évidemment qu’un retour de l’insécurité remette en cause ce très fragile édifice et que les populations ne pâtissent à nouveau des conséquences de ces violences.

On vous sent aussi affecté particulièrement par rapport à la question de la sécurité. Pourquoi ne pas réitérer une expérience comme celle de l'opération Artémis (6 juin au 6 septembre 2003 en Ituri) dans l’Est de la RDC?

Comment ne pas être affecté par cette situation d’insécurité qui perdure maintenant depuis bien trop longtemps. Au-delà de ce mot, « insécurité », ce sont des vies fauchées, des familles affectées, ce souvent dans des actes de violence et de barbarie indicible, je pense en particulier aux femmes et aux filles de plus en plus jeunes victimes d’atroces violences sexuelles, aux enfants enlevés à leurs familles. J’ai encore en tête l’échange que j’ai pu avoir au début du mois de mars à l’hôpital de Bukavu avec ce jeune bachelier fauché par un tir simplement parce qu’il essayait de protéger le troupeau de sa famille.

Au cours de ma carrière, j’ai pu au début des années 2000 suivre la situation de la République démocratique du Congo depuis New York où je travaillais comme conseiller auprès de la représentation permanente de la France auprès de l’Organisation des Nations Unies à New York et alors apporter ma petite pierre aux efforts de la communauté internationale en travaillant à la rédaction de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité. Depuis lors, la situation a certes fort heureusement évolué, la RDC a recouvré sa souveraineté jadis chahutée, notamment grâce au soutien de la MONUC puis de la MONUSCO, mais aussi grâce aux efforts menés par toutes les parties aux accords de paix (Lusaka, Sun City) et à un certain sens des responsabilités. Mais 20 ans après, je trouve totalement inacceptable que ces violences perdurent, que les milices continuent de sévir et les populations de souffrir.

Comme je l’ai dit dans mon discours, nous devons donc plus que jamais conjuguer tous nos efforts pour que la République démocratique du Congo sorte définitivement de ce cycle interrompu de violences. Je suis convaincu que la solution n’est pas uniquement militaire : elle est aussi sociale, économique, politique et diplomatique ; sans oublier l’indispensable dimension judiciaire pour faire échec à l’impunité et la traduction en justice des responsables des atrocités commises.

Cette solution doit bien sûr impliquer en premier lieu le Gouvernement congolais, pour réconcilier des communautés traumatisées et mettre hors d’état de nuire, avec l’assistance de la MONUSCO, ces criminels sans honneur qui se font appeler chefs de guerre et leurs réseaux.

Elle concerne en second lieu les pays voisins qui doivent véritablement et de bonne foi participer à l’accomplissement du processus de paix.

Elle nécessite en troisième et dernier lieu l’appui de la communauté internationale qui doit accompagner le rétablissement de l’autorité de l’Etat congolais sur l’ensemble de son territoire. Avec l’aide de tous, il nous faut casser l’économie de guerre qui a progressivement pris la place de l’économie de paix.

Artémis est une opération souvent citée en exemple, ici en République démocratique du Congo mais aussi en Europe. Elle est un de ces succès européens en matière de paix et de sécurité à valoriser, en particulier car ce sont les populations des territoires dans laquelle elle a été déployée qui en parle le plus positivement, en l’occurrence Bunia et le territoire de Djugu, aujourd’hui de nouveau affecté. Ces missions répondent à des besoins exprimés par un gouvernement, et nécessitent un mandat du Conseil de sécurité pour être déployées. Elles requièrent aussi un accord politique et la mise à disposition de moyens par les Etats membres de l’Union européenne. Nous sommes aujourd’hui malgré tout dans une situation différente de 2003, notamment car l’Etat congolais a su se restructurer. Il est aujourd’hui davantage en capacité de répondre à ce défi sécuritaire. Nous nous tenons néanmoins toujours à ses côtés, ouvert pour répondre aux demandes éventuelles de soutien.