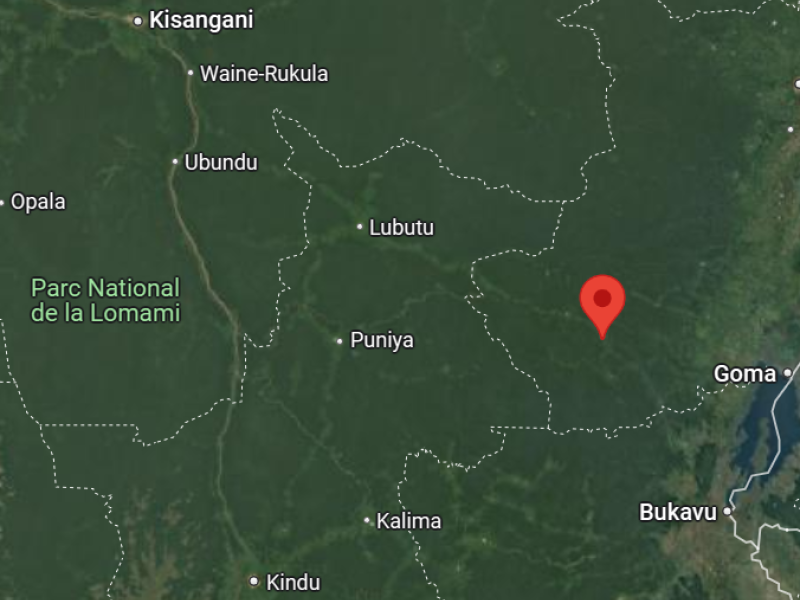

Avec ses 60 % de population âgée de moins de 25 ans, la République démocratique du Congo porte en elle l’une des jeunesses africaines les plus vibrantes. Pourtant, cette force démographique reste un atout géopolitique sous-exploité, une énergie invisible sur la scène internationale où se joue pourtant l’avenir du pays.

Il convient de saluer les progrès significatifs accomplis. La nomination successive de deux ministres de la Jeunesse à des âges remarquables – l’actuelle titulaire ayant moins de 25 ans, succédant à une ministre précédente nommée à 29 ans – témoigne d’une volonté politique de rupture générationnelle. Ces décisions courageuses montrent que la compétence transcende les barrières de l’âge.

La stratégie du “faire voir” et du “faire croire”

La présence des jeunes dans les instances décisionnelles n’est pas qu’une question d’équité générationnelle. C’est une stratégie de communication politique puissante, un levier essentiel pour refaçonner l’image internationale de la RDC.

Quand un jeune leader congolais prend la parole à l’ONU ou à l’Union africaine, il incarne une nation tournée vers l’avenir, dynamique et confiante. Cette image contredit les récits réducteurs et positionne le pays comme une puissance émergente, ouverte et innovante.

Les leçons éloquentes de nos pairs

En Namibie, la ministre adjointe Emma Theofelus, nommée à 23 ans, est devenue l’ambassadrice d’une nouvelle Afrique compétente et visionnaire. Sa présence dans les conférences internationales projette l’image d’une nation qui fait confiance à sa jeunesse.

À Madagascar, l’intégration systématique de jeunes ministres dans les délégations officielles a permis de rajeunir l’image du pays et de renforcer sa crédibilité thématique sur les questions d’innovation et de développement durable.

Même la France, pourtant marquée par un certain élitisme, a compris l’enjeu en nommant Gabriel Attal, à 34 ans, Premier ministre, envoyant ainsi un message fort sur la modernité de l’État.

La Tunisie, quant à elle, a fait de ses jeunes diplomates des instruments de son soft power, les positionnant stratégiquement dans les organisations internationales où ils incarnent une nation en transition démocratique.

L’urgence d’une cohésion entre image et réalité

Le décalage est frappant entre la réalité démographique de la RDC, majoritairement jeune, et son image internationale portée par des représentants souvent âgés. Cette incohérence affaiblit notre crédibilité et limite notre capacité d’influence.

Comment pouvons-nous prétendre incarner l’avenir du continent lorsque notre jeunesse est absente des lieux où se dessine cet avenir ?

La solution réside dans une approche systémique :

1. Stratégie de présence : intégrer systématiquement de jeunes experts dans les délégations officielles, notamment sur les sujets où leur expertise est pertinente (numérique, climat, innovation).

2. Stratégie de formation : préparer spécifiquement les jeunes leaders aux codes de la diplomatie internationale et au storytelling géopolitique.

3. Stratégie d’image : faire de cette jeunesse active un pilier de notre nation branding, un argument qui témoigne de notre modernité et de notre potentiel.

Les récentes nominations au ministère de la Jeunesse démontrent que le changement est possible. Cette dynamique doit maintenant s’étendre à l’ensemble de notre appareil de représentation internationale.

La jeunesse congolaise n’est pas seulement l’avenir du pays : elle est son présent le plus stratégique. En lui donnant la place qu’elle mérite sur la scène internationale, nous ne faisons pas seulement acte de justice générationnelle : nous construisons une image de marque nationale cohérente, crédible et attractive.

L’enjeu dépasse la simple représentation : il s’agit de notre capacité à peser dans les grands débats mondiaux et à attirer les partenariats de demain. La cohésion entre notre réalité démographique et notre image internationale n’est pas une option : c’est une condition de notre influence future.

Auteur : Joyce Masiala – Conseiller en image & chercheur en diplomatie publique