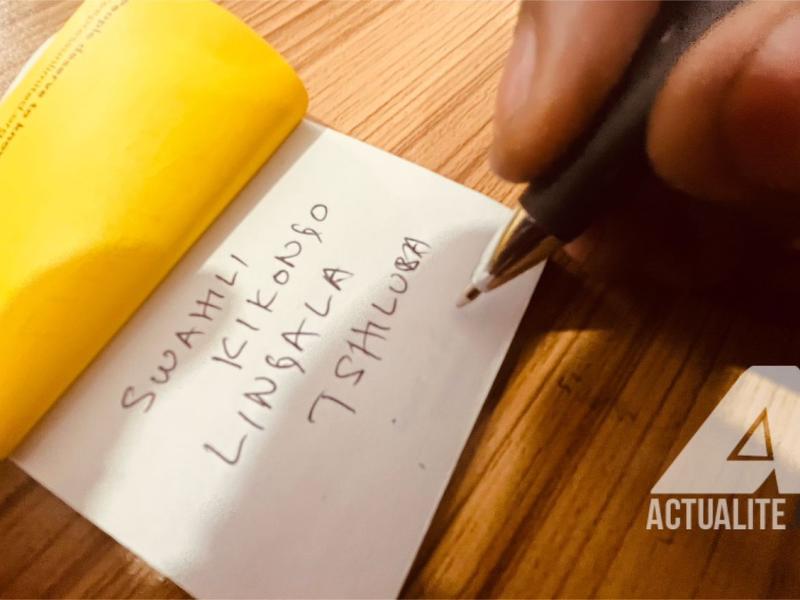

Le 7 juillet de chaque année, le monde célèbre la Journée mondiale de la langue kiswahili. C’est une langue d'une importance capitale en Afrique de l’Est et centrale, servant de langue officielle ou nationale dans plusieurs pays. Elle est omniprésente en Tanzanie et au Kenya, est devenue langue officielle en Ouganda, et constitue l’une des quatre langues nationales de la RDC, où elle est particulièrement parlée dans l’est du pays, avec 9,1 millions de locuteurs.

Par ailleurs, cette langue demeure encore peu présente, notamment dans le domaine de la littérature en RDC. Laëtitia Malira Tembeya, écrivaine et éditrice vivant à Goma, estime que cette langue est plus présente dans la musique que dans la littérature parce qu’elle est plus facilement consommée à travers le rythme et la mélodie. En revanche, dans le système éducatif, très peu de temps est accordé à l’enseignement du swahili dans les écoles, d’autant plus que la langue varie selon les régions.

« Il ne m’est encore jamais arrivé d’écrire en swahili, et je ne l’envisage même pas. La majorité de mes lecteurs étant francophones, ils ne s’intéressent pas aux livres en swahili. Pour toucher un public plus large, je préfère écrire dans une langue avec laquelle je suis plus à l’aise. De plus, la maison d’édition dans laquelle j’évolue ne dispose pas d’une communauté de lecteurs swahiliphones. D’ailleurs, la plupart des plateformes publient principalement des livres en français », a-t-elle confié.

La perception sociale du français comme langue de prestige incite certains éditeurs à privilégier son usage pour gagner en notoriété.

« Cette faute incombe à notre système éducatif. Moins on accorde d’importance à cette langue, moins la population sera capable de lire un livre entier en swahili, car elle n’y a pas été exposée dès le bas âge », ajoute l’écrivaine.

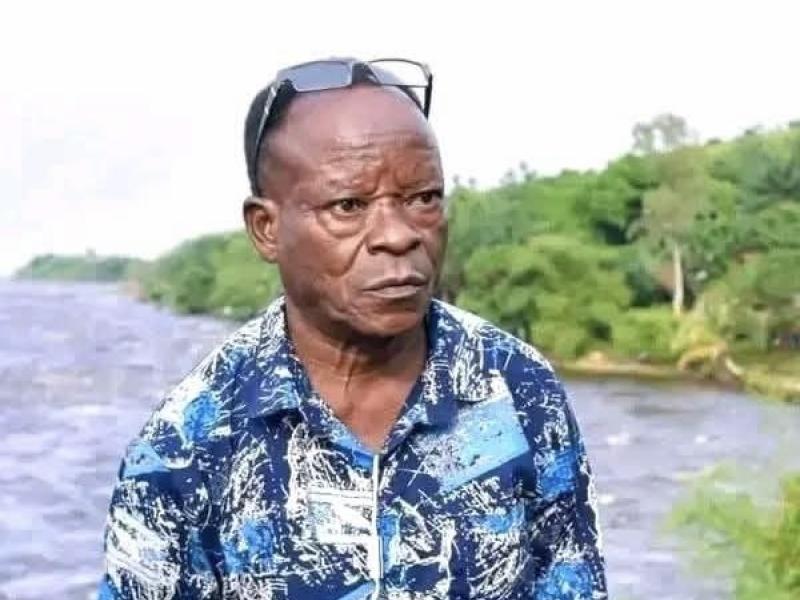

De son côté, Edimo Moïse, animateur culturel et défenseur des langues congolaises, souligne que le kiswahili demeure peu promu en raison de préjugés l’associant à une tribu.

« L’absence de formalisation du swahili tel qu’il est parlé au Congo, qui est assez différent de celui des pays voisins ; l’absence de son enseignement à l’école ; ainsi que la propagation de la fausse idée selon laquelle un "peuple swahili" existerait au Congo — alors que chacun des peuples qui parle swahili en RDC a sa langue propre qu’il perpétue également », a-t-il expliqué, révélant que sur l’ensemble de ses publications, une seule est en swahili.

Il précise que, selon lui, pour mieux intégrer cette langue dans la littérature, il faudrait l’enseigner aux enfants à travers des méthodologies didactiques basées sur l’éveil de la curiosité, l’utilisation quotidienne des savoirs nouvellement acquis, ainsi que la pratique de la langue au sein de la famille.

Notons que le kiswahili est l'une des langues les plus utilisées de la famille bantoue et la plus parlée en Afrique subsaharienne. Il fait partie des dix langues les plus parlées au monde, avec plus de 200 millions de locuteurs. Cette langue est l’une des principales langues véhiculaires de nombreux pays d’Afrique orientale, centrale et australe, ainsi que du Moyen-Orient. Elle est également enseignée dans les principales universités et écoles supérieures à travers le monde.

Consciente de sa portée mondiale croissante, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution A/RES/78/312, qui affirme l'importance du kiswahili dans la promotion de la solidarité, de la paix et de l’unité panafricaine.

Au-delà des frontières de la RDC, des communautés swahiliphones existent au nord du Mozambique, aux Comores et dans certaines régions de la Somalie. Son rôle est multiple et vital : il facilite la communication interethnique, est crucial pour le commerce, agit comme un puissant vecteur de culture et d’identité est-africaine, et se distingue comme la seule langue africaine reconnue langue de travail par l’Union africaine, soulignant ainsi sa portée panafricaine.

Gloria Kisenda