Dix jours à peine après la signature d’un accord de paix salué par Kinshasa et Washington comme un « tournant » pour la stabilité régionale, Paul Kagame a prononcé un discours au vitriol lors de la célébration du 25e anniversaire du « Jour de la libération » au Rwanda. L’occasion pour le président rwandais de revenir longuement sur la situation en République démocratique du Congo (RDC), sur les FDLR, les élections congolaises, mais aussi sur le processus de paix engagé à Washington. Et ses propos ont résonné comme un désaveu à peine voilé de l’accord.

« Il [Félix Tshisekedi] a juste été appelé au bureau, et on lui a donné le pouvoir », a déclaré Paul Kagame, remettant frontalement en question la légitimité de son homologue congolais. Selon lui, le scrutin de décembre 2023 n’aurait été qu’une mascarade : « Il y a eu des élections, soi-disant… mais en réalité, il n’y a pas eu d’élections. C’était juste la continuité de ce pouvoir. »

Ces propos contredisent le ton plus conciliant adopté par Kinshasa lors de la signature, le 27 juin à Washington, d’un accord présenté comme un jalon pour une désescalade entre les deux pays. Lors de cette cérémonie, présidée par le secrétaire d’État américain Marco Rubio, les chefs de la diplomatie rwandais et congolais s’étaient engagés à mettre en œuvre les recommandations de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l’ONU. Le président Félix Tshisekedi avait alors salué « une nouvelle ère de stabilité » et exprimé sa reconnaissance au président Donald Trump et au Qatar pour leurs efforts de médiation.

Mais dans son discours, Paul Kagame s’est montré peu enclin à l’apaisement. Le chef de l’État rwandais a réaffirmé la doctrine sécuritaire de Kigali, martelant : « Si les FDLR [Forces démocratiques de libération du Rwanda] continuent d’être là, le problème continue et le Rwanda sait ce qu’il faut faire. […] Nous n’avons besoin de la permission de personne pour protéger notre pays. »

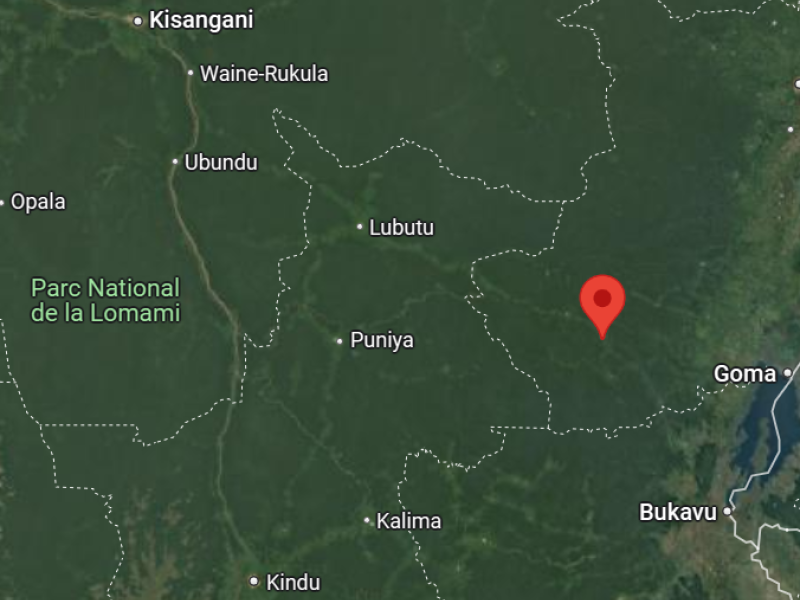

Cette ligne dure, familière, intervient alors qu’un rapport confidentiel des Nations unies affirme que 6 000 soldats rwandais, dont des forces spéciales, ont été déployés début 2025 dans l’Est congolais, avec le recours à d’anciens membres des FDLR pour des missions de renseignement. Des faits que Kigali n’a pas commentés, mais que plusieurs chancelleries considèrent comme une ingérence militaire directe.

Paul Kagame s’en est également pris à la communauté internationale, accusant certains États européens et africains d’avoir soutenu un « gouvernement qui tue son propre peuple » et de s’être massés « le long de notre frontière » avec armes et soldats. « Ce qui s’est passé n’était qu’une fraction de ce que nous pouvions faire », a-t-il prévenu, avant de souligner : « Je ne me vante pas. Je dis juste la vérité à qui veut bien l’entendre. »

Interrogé sur la mise en œuvre de l’accord de Washington, le président rwandais s’est montré ambigu : « Le Rwanda fera tout ce que nous avons convenu de faire. Mais si les autres ne respectent pas leurs engagements, cela aura des conséquences sur ce que nous avons accepté. »

Ces déclarations sèment le doute sur la sincérité de Kigali dans le processus de paix. Les chances de réussite de l’accord paraissent d’autant plus fragiles que les griefs réciproques n’ont pas disparu. Félix Tshisekedi, dans son discours de la fête de l’indépendance le 30 juin, a réaffirmé sa volonté de « rétablir pleinement l’autorité de l’État » dans l’Est de la RDC, d’« exiger justice pour les victimes » et de refuser toute « solution précaire ».

Le contraste est frappant. Là où Kinshasa s’inscrit dans une rhétorique de reconstruction et de justice, Kigali persiste à conditionner toute stabilité au démantèlement des FDLR, quitte à en faire un prétexte pour intervenir militairement. L’évocation du rôle supposé de l’Ouganda dans la résurgence du M23, comme l’a fait Kagame, accentue encore la complexité régionale du conflit.

Alors que les discussions de Doha doivent se poursuivre, la tonalité belliqueuse du discours du président rwandais pose une question: comment bâtir une paix durable avec un partenaire qui, tout en apposant sa signature sur un accord, continue de délégitimer son vis-à-vis et d’affirmer son droit unilatéral d’action militaire transfrontalière ?

L’avenir du processus lancé à Washington dépendra donc non seulement de la volonté politique affichée, mais aussi de la capacité des parrains de l’accord (les États-Unis et le Qatar en tête) à contenir les ambitions, à lever les ambiguïtés et à surveiller l’exécution des engagements. Sans quoi, l’accord de paix risque de rejoindre la longue liste des cessez-le-feu morts-nés dans la région des Grands Lacs.