Par Flory Mapamboli Posa1

L’impôt constitue l’un des fondements essentiels de tout contrat social : il finance l’action publique, soutient le développement et symbolise la solidarité nationale. En République démocratique du Congo, cet impératif est largement reconnu. Toutefois, il demeure un chantier permanent, notamment en ce qui concerne l’équité fiscale entre les différentes catégories de travailleurs.

Aujourd’hui, un écart notable persiste entre la contribution des salariés du secteur privé et celle des agents publics. Cet écart ne relève pas nécessairement d’une volonté politique, mais plutôt de l’héritage de pratiques administratives, de mécanismes techniques encore inachevés et d’un besoin de modernisation des outils de gestion de la rémunération publique.

L’impôt sur les revenus locatifs professionnels des personnes physiques (IPR) est régi par le Code général des impôts, qui définit les modalités de calcul, de perception et de contrôle de l’impôt sur les salaires, primes et autres avantages perçus par les personnes physiques. L’IPR représente près de 20% de l’ensemble des recettes mobilisées par la Direction Générale des Impôts et plus de 11% de toutes les recettes domestiques. Théoriquement, la loi s’applique à tous, sans distinction de secteur. Cependant, dans la pratique, de profondes différences apparaissent entre les travailleurs du secteur privé et ceux du secteur public.

Une réalité contrastée entre le secteur privé et le secteur public

Dans le secteur privé, l’application de l’impôt sur les revenus des personnes physiques (IPR) est généralement rigoureuse. Les employeurs, soumis à un contrôle régulier de l’administration fiscale, retiennent à la source l’impôt dû sur l’ensemble des rémunérations versées. Le taux d’imposition y appliqué varie selon la tranche de revenus et peut représenter jusqu’à 30% de la base imposable. Cette discipline contribue de manière significative à la mobilisation des recettes nationales.

Le secteur public, lui, évolue encore dans un cadre administratif en transition. Les taux uniques d’imposition applicables — 3% et 15% — sont souvent appliqués de manière partielle, notamment en raison de l’existence de primes, avantages ou indemnités qui ne transitent pas encore systématiquement par les états de paie standardisés. Cette situation, plus structurelle que volontaire, explique en grande partie la moindre contribution relative du secteur public à l’IPR.

Cette différence de traitement entre les deux secteurs engendre un sentiment d’injustice profonde parmi les travailleurs congolais. Les salariés du privé, se voyant appliquer l’impôt de manière stricte, perçoivent les agents du public comme des privilégiés, ce qui alimente la défiance vis-à-vis de l’État et du système fiscal. Cette situation aggrave les inégalités sociales, mine la cohésion nationale et freine la construction d’une société juste et équitable.

Les chiffres 2024 : un diagnostic sans polémique

Selon les données officielles, l’IPR a généré 2.935 milliards CDF en 2024 : 89,5% provenant du secteur privé, 10,5% du secteur public.

Rapporté à la masse salariale de l’Etat, l’IPR mobilisé auprès des agents publics de l’Etat représente un taux d’imposition moyen de 3,4%. En y incluant les rémunérations, primes et autres avantages (non permanents) versés à ces derniers et dont la comptabilisation, dans les états financiers du pouvoir central, est faite sous les rubriques « fonctionnement des institutions et fonctionnement des ministères », ce taux d’imposition serait en dessous de 3%.

Prévus pour 413 milliards CDF dans la loi de finances rectificative 2024, les impôts sur les revenus salariaux des membres des institutions politiques n’ont été recouvrés qu’à hauteur 29%, soit 120 milliards CDF.

Sur la même période, les réalisations des recettes relatives à l’IPR ont été de 50% pour le secteur public et 123% pour le secteur privé par rapport aux assignations budgétaires.

La faible taxation des revenus des agents publics de l’Etat témoigne surtout d’un besoin de normaliser les outils de gestion, de standardiser les supports de paie et d’améliorer le mécanisme de retenue à la source.

Projet de loi de finances 2026 : pression accrue sur le secteur privé

A la lecture du projet de loi de finances 2026, on constate que le Gouvernement prévoit un accroissement de 30% des recettes issues de l’impôt sur les revenus locatifs professionnels des personnes physiques, par rapport aux prévisions de 2025. Il compte pour ce faire mobiliser 872 milliards CDF supplémentaires sur les revenus des employés du secteur privé contre seulement 64 milliards CDF sur les agents publics de l’Etat. L’on s’interroge dès lors sur la pertinence des hypothèses ayant présidé à la construction de ces prévisions, d’autant plus que nous ne sommes pas au courant des réformes majeures menées par le Gouvernement en vue de formaliser notre économie ou d’accroitre notre production nationale à travers des investissements massifs dans les secteurs à forte valeur ajoutée, source première de mobilisation accrue des impôts, notamment sur les personnes physiques.

Un enjeu de crédibilité et d’efficacité budgétaire

L’objectif n’est pas de pointer du doigt un secteur ou un autre, mais de souligner un potentiel de mobilisation encore sous-exploité.

En appliquant pleinement un système progressif et harmonisé, l’État pourrait mobiliser plus de 600 milliards CDF supplémentaires par an, uniquement sur la base des rémunérations actuelles, sans créer de nouveaux impôts ni alourdir les taux existants.

La question centrale n’est donc pas punitive, mais constructive : comment permettre à l’État de mieux collecter ce qui lui est dû, tout en renforçant la justice fiscale et la confiance entre les citoyens et les institutions ?

Un agenda de réformes réalistes et consensuelles

Pour consolider la modernisation en cours et renforcer l’équité, plusieurs mesures concrètes peuvent être envisagées :

- Poursuivre l’harmonisation des taux d’imposition entre secteurs public et privé, conformément aux principes du Code général des impôts.

- Généraliser la fiche de paie complète et normalisée, intégrant salaires, primes et avantages, pour tous les agents publics et membres des institutions politiques.

- Assurer la retenue automatique à la source sur toutes les rémunérations figurant dans les états de paie nationaux.

- Attribuer un numéro fiscal à chaque institution afin de garantir la traçabilité des déclarations.

- Rendre effective la déclaration individuelle annuelle des revenus, mesure clé de la réforme de l’IRPP.

Ces réformes ne sont pas révolutionnaires : elles s’inscrivent dans une logique de modernisation continue, déjà amorcée, et qu’il s’agit d’accélérer.

Refonder l’équité fiscale : une opportunité pour la RDC

Le débat sur la justice fiscale n’est pas celui du conflit entre secteurs, mais celui de la consolidation de l’État.

En renforçant l’équité entre contributions du public et du privé, la RDC gagnera en cohésion, en efficacité budgétaire et en crédibilité institutionnelle.

Restaurer l’équité fiscale n’est donc pas seulement une nécessité administrative : c’est une opportunité historique de renforcer la confiance entre les institutions et les citoyens, de moderniser la gestion publique et de donner à l’État les moyens de ses ambitions.

Dans le cadre de cet article, le « secteur public » renvoie à toutes les personnes dont les rémunérations sont versées par le pouvoir central. Il s’agit des agents de carrière des services publics de l’Etat, y compris les employés des régies financières, et les membres des institutions politiques.

Le secteur privé désigne tous les employés du secteur formel, autres que les catégories énumérées ci-dessus.

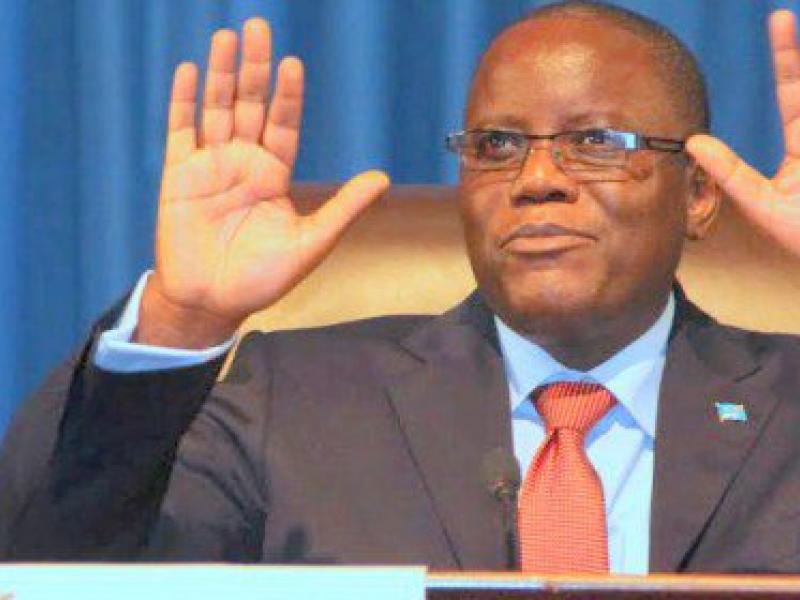

- Flory Mapamboli Posa est Député national, élu de Kasongo-Lunda (Kwango), UDPS/Tshisekedi.

Il est Chef de travaux à l’Institut Supérieur Pédagogique de la Gombe.

Ancien conseiller du ministre des Finances en charge de la trésorerie et Vice-Président du comité de suivi de la paie des agents et fonctionnaires de l’Etat.

Ancien Finance Manager chez Vodacom Congo et Vlisco Congo.