Créé en décembre 2019 pour organiser l’indemnisation des victimes congolaises des exactions commises entre 1998 et 2003 par l’armée ougandaise, le Fonds de réparation et d’indemnisation des victimes des activités illicites de l’Ouganda (FRIVAO) s’est rapidement retrouvé au cœur de controverses. Conçu pour redistribuer les 325 millions de dollars que Kampala doit verser à la République démocratique du Congoen vertu d’un arrêt de la Cour internationale de justice, il n’a commencé à être réellement opérationnel qu’en novembre 2023, à Kisangani, après la nomination de son équipe dirigeante en avril de la même année.

La décision de la CIJ prévoyait un versement en cinq tranches annuelles de 65 millions de dollars. Entre janvier 2022 et décembre 2024, le fonds a effectivement reçu 194,9 millions de dollars correspondant aux trois premières tranches. Au moment où le comité de gestion a été suspendu, le 12 août 2024, le compte d’indemnisation affichait 101,09 millions de dollars et le compte de fonctionnement 178 000 dollars. Ces montants incluent les indemnités déjà versées à 101 victimes, les 3 163 dossiers validés, un acompte de 213 000 dollars pour la construction d’un mémorial à Kisangani sur un budget total de 710 000 dollars, ainsi que neuf millions de dollars destinés à la remise en fonctionnement de l’électricité à Kisangani et Buta.

Selon son premier coordonnateur, Mgr François Mwarabu, la répartition des fonds répondait à une logique en trois blocs : 69 % pour les indemnisations individuelles et collectives, 12 % pour les dommages matériels, 18 % pour les préjudices liés aux ressources naturelles. L’Inspection générale des finances affirme que cette clé de répartition reprenait une note qu’elle avait adressée à la ministre de la justice de l’époque, Rose Mutombo.

Dès son opérationnalisation, cependant, le FRIVAO s’est installé dans un cycle de crises successives. Le comité dirigé par Mgr Mwarabu a d’abord été suspendu par le ministre de la justice d’alors, Constant Mutamba, qui l’a remplacé par Chancard Bolukela avant que ce dernier ne soit à son tour suspendu, entraînant le retour du premier responsable. En juillet 2025, M. Bolukela a été arrêté à Kinshasa. À son arrivée au ministère, Constant Mutamba a dénoncé des « incohérences entre les montants décaissés et les actions menées », soulignant qu’un an après le lancement du processus, moins de cent victimes avaient été indemnisées.

C’est sous son autorité que les paiements ont repris en août 2024, avec une hausse du montant versé par victime, passé de 200 à 2 000 dollars. Le fonds affirme avoir indemnisé plus de quatorze mille personnes en huit mois. Mais le ministre s’est retrouvé rattrapé par la justice : le 2 septembre 2025, il a été condamné par la Cour de cassation à trois ans de travaux forcés et cinq ans d’inéligibilité dans un dossier distinct concernant la construction d’une prison à Kisangani. Il continue de dénoncer une décision politique.

À mesure que le fonds gagnait en visibilité, il devenait la cible d’enquêtes multiples menées par la Cour de cassation, la Cenaref, l’Agence de prévention et de lutte contre la corruption et l’IGF. Une étude menée par le Centre de recherche en finances publiques et développement local (CREFDL) sur une période de trois mois affirmait que 105,135 millions de dollars destinés aux victimes n’avaient pas été distribués et estimait que seulement 1,98 % des fonds disponibles avaient été effectivement versés jusqu’en octobre 2024. La direction du FRIVAO a rejeté ces conclusions, soutenant que le fonds avait reçu 154,57 millions de dollars sous ses deux mandataires et qu’un solde de 112,38 millions demeurait sur les comptes, ce qui rendait selon elle impossible l’hypothèse d’un détournement massif. Son assistant, Jadot Bakam, aujourd’hui lui aussi en détention, affirmait que ces chiffres relevaient d’une mauvaise interprétation.

L’accumulation de controverses a conduit le gouvernement à geler l’ensemble des comptes du FRIVAO dans l’attente d’une clarification globale. Les paiements ont été suspendus, interrompant aussi bien les indemnisations individuelles que les projets collectifs tels que le mémorial de Kisangani.

Lorsque le nouveau ministre de la justice, Guillaume Ngefa, s’est rendu à Kisangani en novembre 2025, il a dressé un constat sévère des pratiques observées : détournements, politisation de la structure, rétro-commissions, introduction de fausses victimes, hostilité entre associations de bénéficiaires. Il a évoqué des attentes « fortes et légitimes » de la part des victimes et a annoncé une refonte complète du mécanisme de réparation, incluant un audit financier confié à un cabinet international, la mise en place d’une équipe intérimaire indépendante, un système de paiements directs et traçables, ainsi qu’un engagement à publier régulièrement les dépenses et les listes anonymisées des personnes indemnisées. Le ministre a insisté sur le fait que le redressement du FRIVAO constituait un impératif moral.

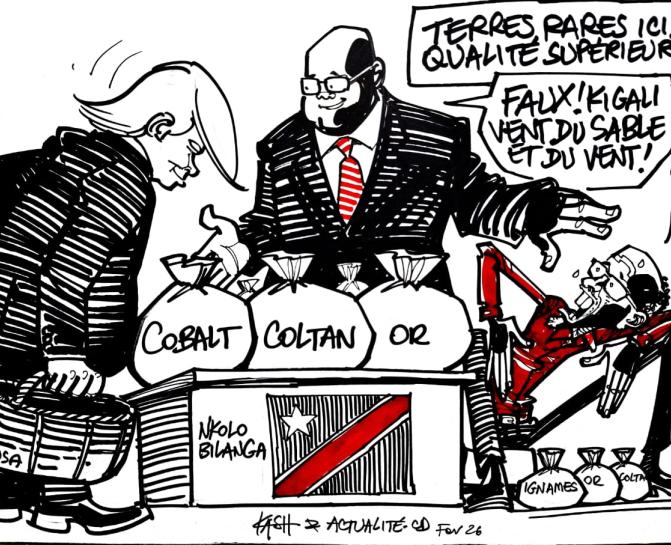

En l’état, les opérations d’indemnisation demeurent à l’arrêt. La RDC devait en principe recevoir en septembre 2025 une nouvelle tranche de 65 millions de dollars de la part de l’Ouganda, mais l’incertitude qui entoure les enquêtes, la gouvernance du fonds et l’audit annoncé fait planer un doute sur la continuité du calendrier. Plus de vingt ans après les faits qui ont endeuillé l’Ituri et la ville de Kisangani, notamment les « six jours » de juin 2000, durant lesquels plus de sept cents personnes ont été tuées et plus de quatre cents maisons détruites, les victimes attendent toujours des résultats concrets. Le mécanisme chargé de solder une part du passé demeure paralysé par les crises politiques et administratives qui se sont succédé à sa tête.

Le blocage du FRIVAO relance en RDC un débat national sur la capacité de l’État à assurer justice et réparation pour les victimes des exactions passées. Plus de vingt ans après les crimes commis en Ituri et à Kisangani, les victimes attendent encore des indemnisations concrètes et une reconnaissance effective de leur souffrance. Au cœur de ce dysfonctionnement, le rôle des autorités politiques et administratives apparaît déterminant : décisions controversées, suspensions successives des comités de gestion, voire condamnations de certains ministres ont pesé lourdement sur l’efficacité du fonds.

Mais la responsabilité ne se limite pas aux seules autorités. La société civile, les associations de victimes et la communauté internationale sont également appelées à jouer leur rôle. Comment s’assurer que les fonds sont utilisés correctement et que la transparence est respectée ? Les enquêtes menées par l’IGF, la Cenaref ou encore le CREFDL révèlent que le contrôle, aussi rigoureux soit-il, peine à prévenir détournements et politisation. Gouvernants, techniciens, citoyens et partenaires étrangers doivent désormais trouver les moyens de transformer un mécanisme fragilisé en un instrument crédible de réparation et de justice.

Au-delà de la gestion financière, c’est un impératif moral qui se joue. Restaurer la confiance des victimes et du public, montrer que le passé n’est pas oublié et que les souffrances des populations peuvent être reconnues et réparées : tel est l’enjeu. Si le FRIVAO réussit sa refonte, il pourrait devenir un symbole de justice réparatrice en RDC. À défaut, il risque d’ancrer frustration, colère et désillusion dans un débat national déjà intense sur la mémoire, la responsabilité et la gouvernance.