Menacée par les maladies, l’épuisement des sols et la vétusté des semences, la culture de la pomme de terre retrouve un nouveau souffle grâce à l’alliance des chercheurs, des ONG, du gouvernement et des paysans, bien décidés à remplacer les importations par une production locale de qualité. Ce reportage d’Hervé Mukulu a été réalisé grâce à l’appui de Pulitzer Center Reporting on Crisis.

Autrefois plat de fête à Butembo et Beni (Nord-Kivu), dans l’est de la RD Congo, la pomme de terre est devenue un aliment quotidien et un pilier de l’économie agricole du Nord-Kivu. Jadis, les tubercules de Lubero et Rutshuru parcouraient 800 km jusqu’à Kisangani, puis 2 000 km jusqu’à Kinshasa, prisés pour leur qualité biologique « sans engrais chimiques ». Mais la dégradation des routes, les longs trajets et les maladies ont freiné cet essor : en saison des pluies, un camion peut mettre un mois pour atteindre Kisangani, et les récoltes périssent ainsi en route.

Une culture stratégique pour la sécurité alimentaire

Selon la FAO, la pomme de terre est l’un des tubercules clés de la RDC : 101 000 tonnes produites en 2018, mais 610 000 USD importés en 2023. Riche en amidon, elle fournit une énergie facilement assimilable. Sa réussite exige un itinéraire technique rigoureux : préparation du sol, apport organique, fertilisation raisonnée et buttage pour protéger et améliorer le rendement.

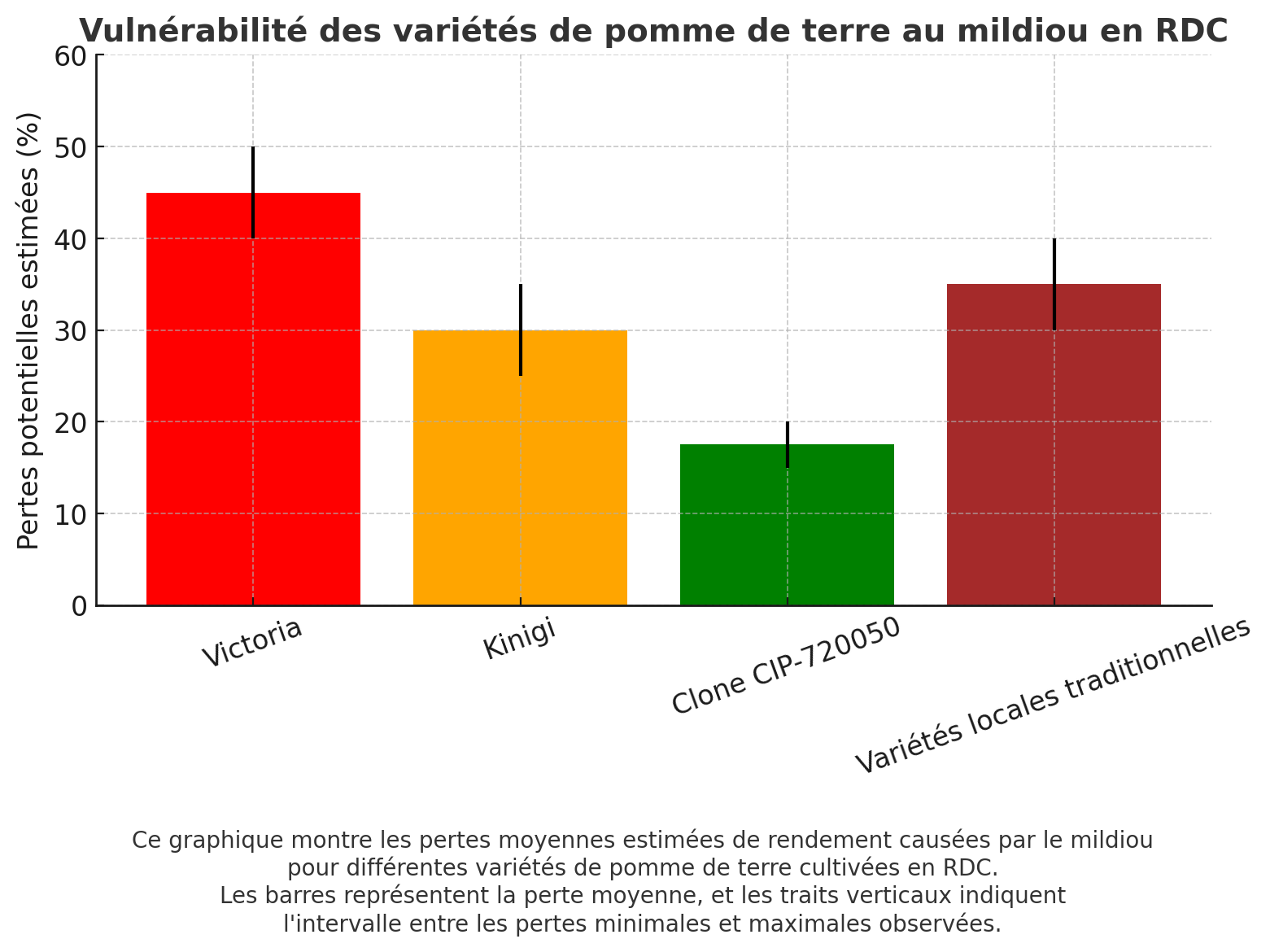

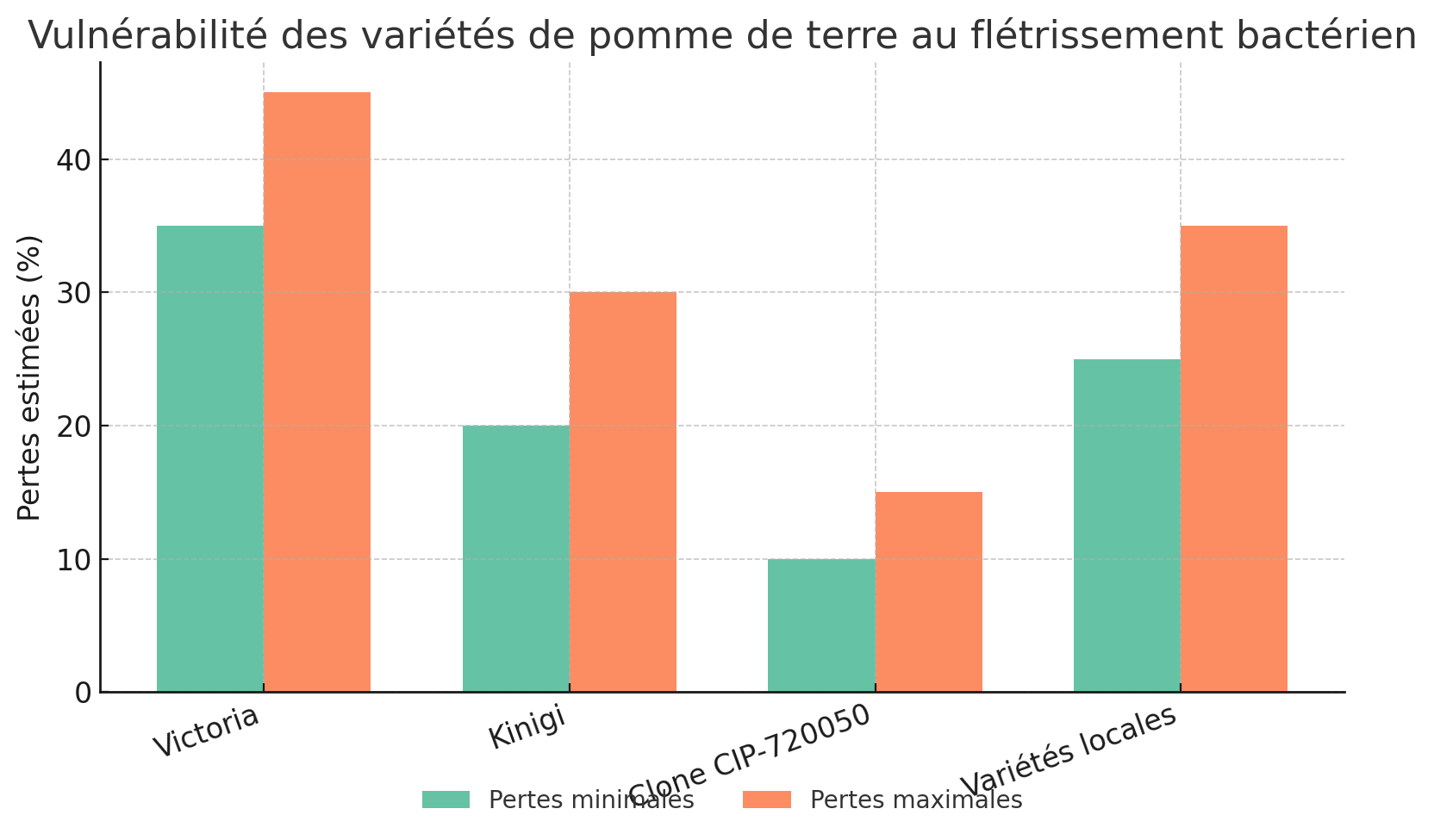

Néanmoins, trois grandes menaces pèsent sur la production : le mildiou, le flétrissement bactérien et les maladies virales.

Face à la dégénérescence des variétés anciennes, souvent héritées de l’époque coloniale, le CÉRAVÈG travaille à créer de nouvelles lignées à haut rendement.

« La plupart des variétés cultivées aujourd’hui dans la région datent de l’époque coloniale. Avec le temps, elles accumulent des infections et leur productivité décline », explique le professeur Charles Valimunzigha, enseignant en sciences agronomiques à l’Université catholique du Graben (UCG) et directeur du Centre de Recherche Agronomique et Vétérinaire du Graben (CERAVEG).

« Aujourd’hui, il est rare pour un paysan d’atteindre 10 tonnes à l’hectare avec les anciennes variétés. Mais certaines de nos lignées dépassent les 20 tonnes, même en conditions paysannes », ajoute le chercheur Valimunzigha.

Photo : Dépôt de semence de la pomme de terre de CAPSA Luotu ©GreenAfia

Pour y arriver, il faut passer par un long processus scientifique. La sélection commence avec plus de 10 000 plantules issues d’hybridations. « Chaque lignée est suivie séparément jusqu’à la récolte », précise l’enseignant chercheur Valimunzigha. Seules celles qui combinent résistance et rendement élevé sont conservées pour les essais ultérieurs. « Ce n’est pas un travail d’une saison », fait-t-il rémarquer.

Un autre frein s’impose, le sol. Même avec des semences de qualité, l’épuisement des terres freine la production. «Nous avons utilisé nos terres pendant des décennies sans jamais leur restituer les éléments minéraux que nos récoltes en extraient», explique le Professeur Charles Valimunzigha. «Les tubercules, riches en éléments minéraux, sont extraits du sol… Une fois consommés, les résidus ne sont jamais réintégrés dans les champs », constate-t-il.

Pour les chercheurs du CÉRAVÈG, la clé réside dans une combinaison : semences améliorées, pratiques durables et fertilité restaurée.

«En RDC, le rendement moyen est de 5 tonnes à l’hectare selon la FAO. Pourtant, avec des semences de qualité et des intrants adaptés, on peut atteindre jusqu’à 40 tonnes à l’hectare, comme en Europe », ajoute le M. Charles Valimunzigha.

L’amélioration de la productivité agricole ne repose pas uniquement sur la qualité des semences. Comme le souligne le professeur Charles Valimunzigha « On peut cultiver pendant dix ans, exploiter les mêmes parcelles sans jamais restituer au sol ce que l’on lui a pris. À la longue, il s’appauvrit. »

À ce problème s’ajoute l’érosion : de nombreux champs étant situés en pente, les pluies emportent les particules riches en minéraux. « Les variétés améliorées sont gourmandes en éléments fertilisants. Sans ces intrants, elles ne peuvent pas exprimer leur plein potentiel de rendement », insiste-t-il.

Photo : Maman Kakuva Marie Thérèse, cultivatrice à Kitsuku, en territoire de Lubero et mère de dix enfants ©GreenAfia

La gloire de la pomme de terre

C’est dans son champ d’environ un hectare que nous reçoit Maman Kakuva Marie Thérèse, cultivatrice à Kitsuku, en territoire de Lubero.

Cette sexagénaire, mère de dix enfants, estime récolter environ 500 kg par saison par champs d’environ un hectare, beaucoup mieux qu’au rendement qu’elle et ses proches récoltaient sur les mêmes étendues alors qu’ils étaient encore jeunes.

«Aujourd’hui nous produisons plus. Avant nous ne connaissions pas les bonnes pratiques de culture. Mais aujourd’hui nous recevons de bonnes formations qui nous permettent de produire mieux»

Kakuva Marie Thérèse cultive les variétés Carolus, KOAKI et Carolus rouge, fournies par le SYDIP (Syndicat de défense des intérêts paysans). « Comme dans ce champ, j’ai planté 400 kg de Carolus et j’attends récolter 4 000 kg. »

Photo : Katsuva Mayelé Jean-Louis est agriculteur et instituteur dans le même Village de Kitsuku ©GreenAfia

Comme elle, son convillagois Katsuva Mayele Jean-Louis a également adopté la variété Carolus, lui après des échecs connus avec la varité Kinigi qui ne s’adaptait pas dans son milieu de Kitsuku. Avec Carolus, cet agriculteur, également instructeur dans une école locale, témoigne qu’il fait des bons rendements. « Grâce à cette culture, j’ai acheté un champ…Et par saison, avec mes récoltes, je peux gagner jusqu’à 1 500 dollars américains», se réjouit-il.

Katsuva Mayelé Jean-Louis souligne toutefois que les périodes pluvieuses demandent plus de vigilance : « Les maladies, c’est quand ces feuilles brûlent, flétrissent… On dit que c’est le mildiou. »

Photo : Kazungu Wakalasalya Kakuva ©GreenAfia

« J’ai construit une maison grâce à la pomme de terre » dixit fièrement Kazungu Wakalasalya Kakuva qui pratique cette culture depuis 2008. « Aujourd’hui la production a augmenté car nous avons adopté des pratiques agricoles qu’on ignorait», affirme-t-il.

Pour accroitre son rendement, M. Kazungu a remplacé l’ancienne variété Kasumbu par des semences comme Carolus, Kinigi et Koaki, plus adaptées. « Les semences Koaki et Kinigi pourrissent dans le sol et on n’a pas encore trouvé de solution à ce problème», indique-t-il.

Ses gains lui ont permis d’acheter trois parcelles, une moto et de construire une maison.

La part des fertilisants

Pour la fertilité du sol, le professeur Charles Valimunzigha recommande la culture des légumineuses entre saisons: «pendant l’intercampagne, on peut semer du haricot ou du pois… Ces plantes captent non seulement l’azote atmosphérique mais aussi les nitrates résiduels du sol». Car selon le professeur Charles Valimunzigha, «il n’existe pas encore d’engrais bio capables de remplacer totalement les engrais chimiques en matière de performance».

Il rappelle toutefois que «les protéines, glucides ou lipides sont identiques dans les aliments, qu’ils soient bio ou issus de cultures conventionnelles». Mais il prévient : «lors des pluies, certains éléments comme les nitrates peuvent atteindre les nappes souterraines. En forte concentration, ces nitrates sont cancérigènes».

Assainir les variétés locales

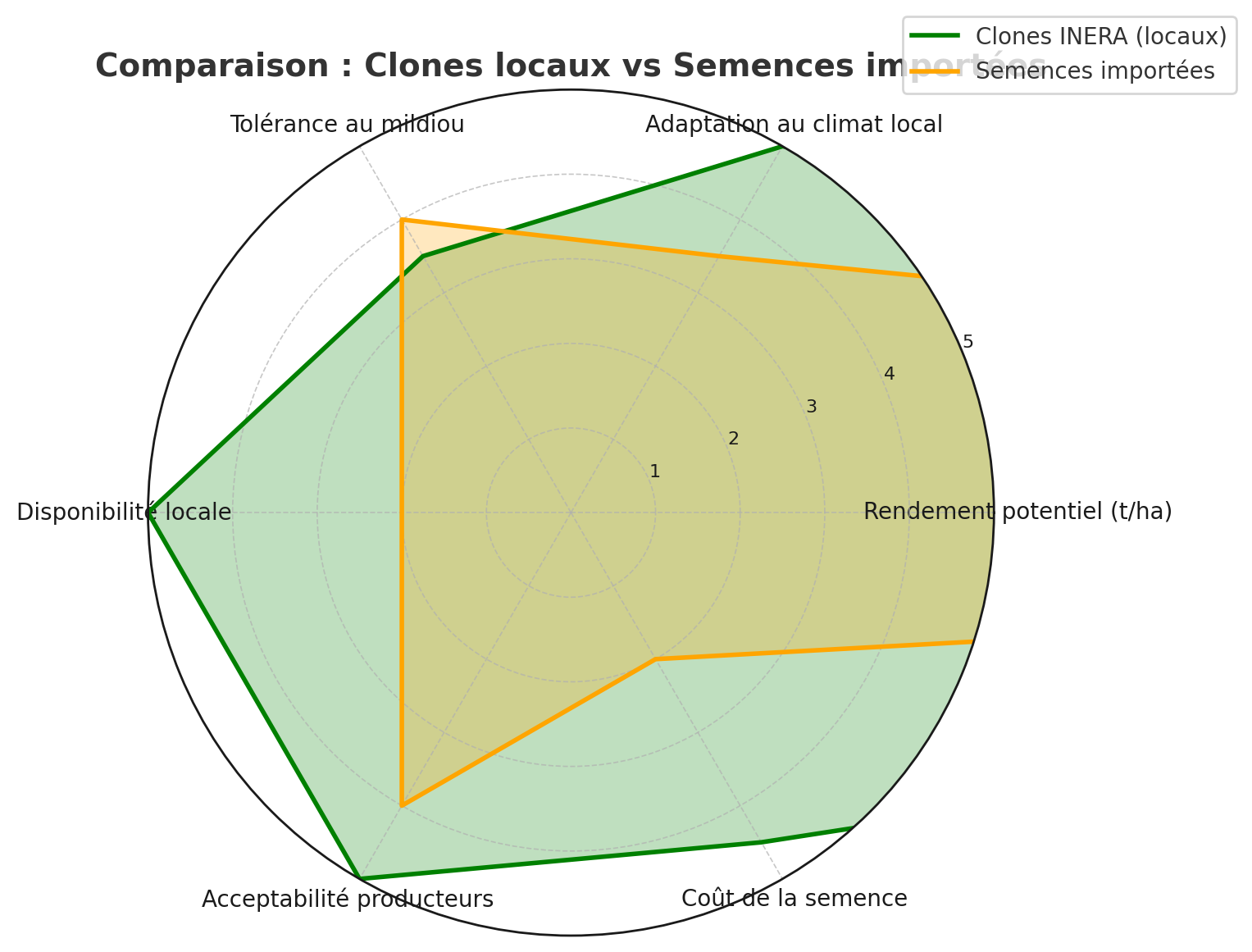

Un document technique de l’INERA (Institut national d’études et recherches agronomiques) met en lumière les forces et limites des deux grandes familles de semences utilisées en RDC: les clones améliorés produits localement (N’SIMIRE, ENFULA, GAHINGA) et les semences importées depuis le Kenya, l’Ouganda ou l’Europe.

Côté rendement, l’écart n’est pas énorme : 20 à 35 tonnes par hectare pour les clones locaux, contre 25 à 40 tonnes pour certaines semences importées, avec un potentiel encore plus élevé en cas de soins intensifs.

Mais l’avantage des variétés de l’INERA réside dans leur adaptation au climat : elles sont pensées pour les zones humides et d’altitude, là où les variétés importées affichent parfois une adaptation plus faible.

Autre point fort des clones congolais : leur disponibilité. Ils sont accessibles via l’INERA et ses partenaires, alors que les semences importées restent coûteuses (douanes, stockage spécifique) et parfois irrégulières dans leur approvisionnement.

Pour les producteurs, la différence est nette : le coût des clones locaux est faible à modéré, contre un prix élevé pour les importations.

Si certaines variétés importées récentes résistent mieux au mildiou, les clones locaux conservent une tolérance bonne à moyenne.

Les producteurs apprécient particulièrement leur goût, leur rusticité et leur capacité de conservation. L’acceptabilité des variétés importées est bonne, mais elles exigent une formation plus poussée pour être exploitées pleinement.

Légende:

Comparaison des performances entre clones locaux de pomme de terre produits par l’INERA et semences importées. Les variétés locales offrent une meilleure adaptation au climat et un coût plus abordable, tandis que certaines variétés importées affichent un potentiel de rendement légèrement supérieur mais nécessitent plus d’intrants et un suivi technique renforcé.

Les clones locaux offrent ainsi un excellent compromis entre productivité, résistance et accessibilité. Les semences importées peuvent séduire par leur potentiel de rendement, mais leur coût, leur moindre adaptation et leurs besoins techniques plus élevés les rendent moins compétitives dans les systèmes agricoles locaux.

Selon l’INERA, dans la plupart des cas, les clones N’SIMIRE, ENFULA ou GAHINGA sont à privilégier pour garantir stabilité et résilience des exploitations.

Dans le cadre du Programme d’appui au secteur agricole au Nord-Kivu (PASA-NK), un programme du gouvernement congolais financé par le FIDA, un laboratoire pourra bientôt commencer à produit des vitroplants et mini-tubercules pour assainir les variétés locales. «À travers ces techniques, nous allons régénérer les anciennes variétés et augmenter leur rendement », affirme le professeur Charles Valimunzigha.

Traditionnellement, la pomme de terre est une culture des zones tempérées et d’altitude. Mais la recherche a changé la donne.

«La recherche a permis de développer des lignées capables de s’adapter à des environnements moins favorables. J’ai même vu de la pomme de terre cultivée à Kinshasa, dans des conditions très différentes de celles du Kivu », témoigne le professeur Charles Walimunzigha, directeur du CERAVEG.

Ces nouvelles lignées ouvrent la voie à une culture plus diversifiée géographiquement, y compris dans des régions plus chaudes. Avec des semences améliorées, un encadrement technique et des politiques agricoles cohérentes, la pomme de terre pourrait devenir un levier stratégique pour la souveraineté alimentaire en RDC.