En septembre dernier, des journalistes venus de vingt pays d’Afrique, d’Amérique, d’Europe et d’Asie ont pris le pouls d’une Chine souvent décrite, rarement comprise. Pendant six jours, ils étaient au cœur de la région autonome ouïghoure du Xinjiang, dans cette immense province et stratégiquement située dans le nord-ouest de la Chine.

La minorité ouïghoure, régulièrement évoquée dans les médias occidentaux, est ici au centre de tous les débats. Mais la réalité observée sur le terrain tranche radicalement avec l’image d’une région « en prison à ciel ouvert » souvent véhiculée.

Les Ouïghours rencontrés à Urumqi, Kashi et Yining affirment au contraire leur appartenance à la Chine une et indivisible. Une réalité qui, sans occulter les tensions du passé, traduit une volonté commune de stabilité, de développement et de coexistence pacifique.

Xinjiang, la “nouvelle région frontière”

Avec ses 1,665 million de km², le Xinjiang est la plus vaste province chinoise. Elle partage ses frontières avec huit pays : l’Afghanistan, l’Inde, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Mongolie, le Pakistan, la Russie et le Tadjikistan. Autant dire un espace géopolitique sensible, mais aussi un carrefour économique et culturel majeur sur la mythique Route de la Soie.

C’est ici que s’est tenue, du 10 au 15 septembre 2025, la rencontre des professionnels des médias organisée par le programme “The Silk Road Economic Belt Joint Construction Countries”, en collaboration avec le Média Head Seminar. L’objectif étant de comprendre les dynamiques locales et les politiques d’intégration ethnique et économique, souvent caricaturées à l’extérieur.

Apprendre, Appliquer, Avancer

Sous le slogan officieux du “Triple A” — Apprendre, Appliquer, Avancer — la Chine affiche une confiance tranquille dans son modèle de développement.

À Urumqi, capitale régionale, la transformation fait que les industries textiles, technologies de pointe, usines de batteries au lithium et entreprises de machines agricoles cohabitent avec des zones vertes d’une propreté exemplaire.

Dans cette région autrefois désertique, le génie chinois a fait surgir la verdure. L’eau, rare il y a encore une décennie, est aujourd’hui canalisée et maîtrisée. Les artères urbaines sont ordonnées selon un schéma inédit en trois allées vertes — une pour les véhicules, une pour les motos et vélos, et une pour les piétons.

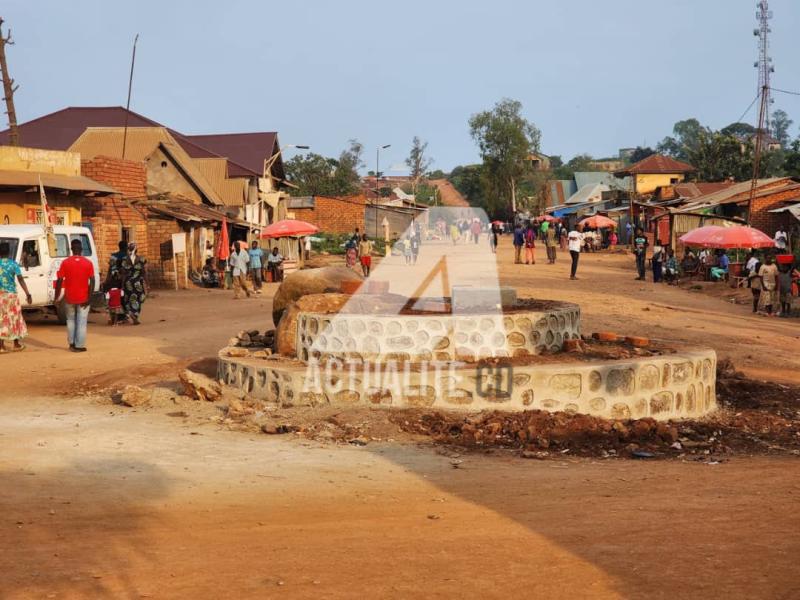

De Xinjiang au Kivu, parallèles avec la RDC

Les similitudes surprennent. Comme le Kivu ou l’Ituri, le Xinjiang regorge de minerais précieux tels que l’or, le cuivre, le zinc, l’uranium, mais aussi du pétrole.

Et comme dans l’Est de la RDC, cette richesse a longtemps attisé les convoitises. Pékin a donc trouvé une formule que Kinshasa pourrait méditer, celle de lutter contre le terrorisme par le développement.

Le gouvernement a ainsi investi massivement dans l’éducation, l’emploi, l’agriculture et les infrastructures, tout en valorisant les valeurs culturelles locales.

Résultat des courses, la région, jadis en proie à des violences séparatistes, connaît depuis près de vingt ans une accalmie quasi totale. Le terrorisme recule, l’économie progresse, et les communautés cohabitent paisiblement.

Xinjiang, au cœur de la “Belt and Road Initiative”

Le mot “Xinjiang” signifie littéralement “Nouvelle Région Frontière”. Ce nom remonte au XVIIIe siècle, quand la dynastie Qing plaça la culture ouïghoure sous sa protection, après la guerre Dzoungar-Qing.

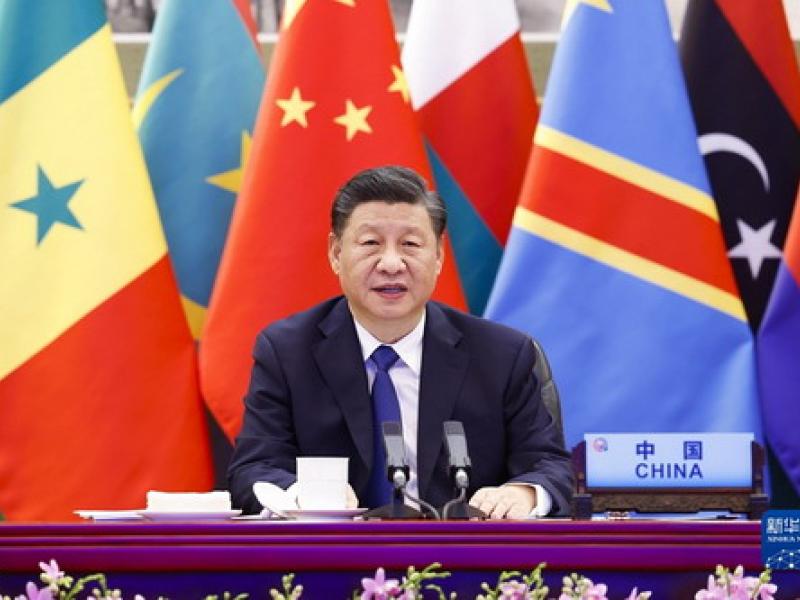

Devenue province en 1884, puis région autonome en 1955, elle occupe une place centrale dans la stratégie chinoise actuelle : la “Belt and Road Initiative” (BRI), ou Nouvelles Routes de la Soie, voulue par le Président Xi Jinping.

Selon la chercheuse Nashidil Rouiaï, cette initiative concerne 68 pays, 4,4 milliards d’habitants et près de 40 % du PIB mondial. Les banques chinoises, notamment la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (BAII), y injectent des milliards pour tisser un réseau commercial terrestre et maritime reliant l’Asie, l’Europe et l’Afrique.

En dotant le Xinjiang de moyens colossaux, Pékin a choisi de couper l’herbe sous le pied des extrémistes et de désamorcer les tentatives d’instrumentalisation de la cause ouïghoure.

Un modèle à observer sans complexe

Le Xinjiang d’aujourd’hui n’est pas exempt de défis, mais il incarne une volonté de stabilité et de progrès qui interpelle tout observateur.

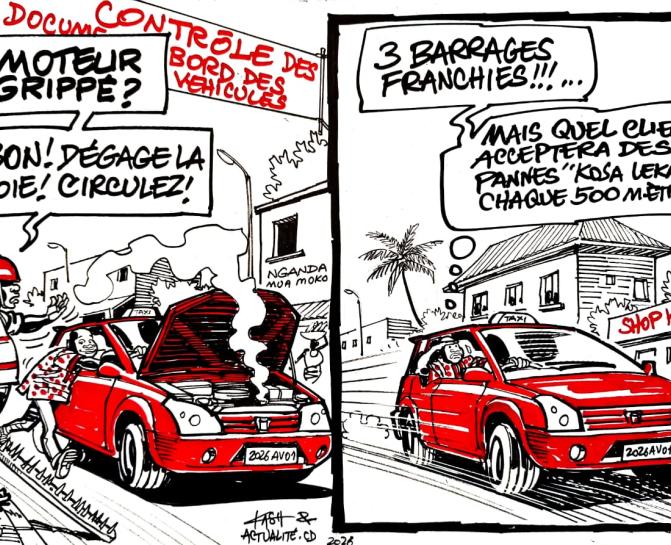

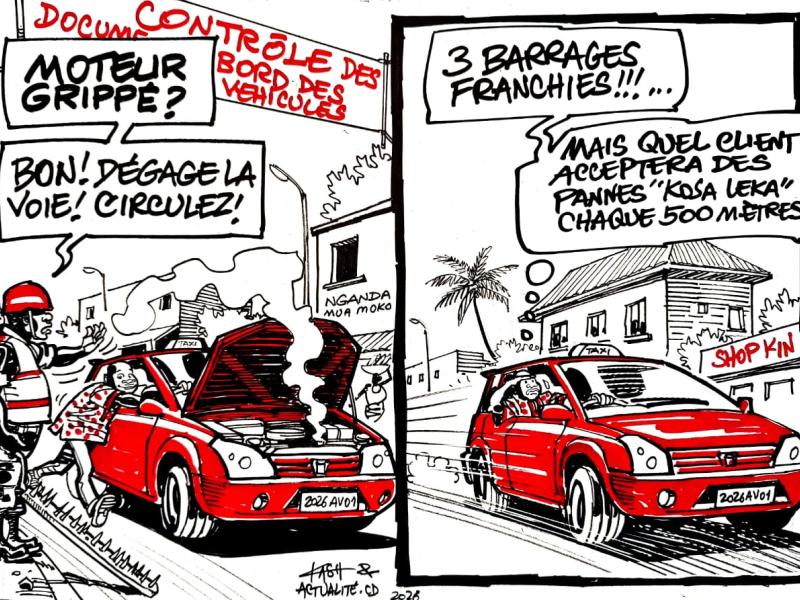

Et pour la RDC, souvent confrontée aux mêmes enjeux — gestion des minorités, lutte contre la pauvreté, urbanisation anarchique, exploitation minière — l’exemple chinois offre des pistes concrètes telles que mettre fin à la pauvreté pour neutraliser la violence, réhabiliter les infrastructures de manière durable, favoriser la cohabitation par l’équité économique, et surtout, exercer l’autorité de l’État dans la rigueur et la continuité.

Vingt ans après les derniers attentats recensés dans la région, le Xinjiang affiche aujourd’hui un visage de stabilité et de prospérité.