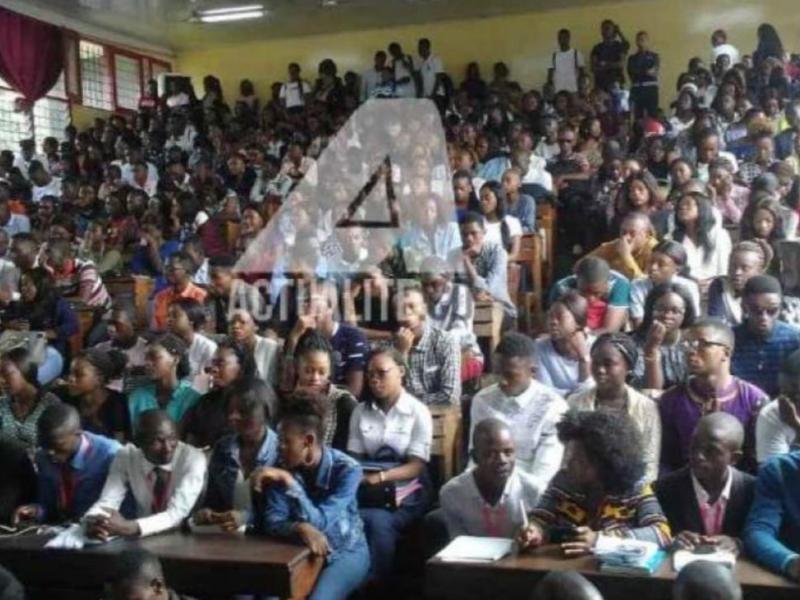

Le parcours académique des femmes en République démocratique du Congo reste marqué par de nombreuses inégalités, malgré des avancées notables en matière d’accès à l’éducation supérieure. C’est ce que révèlent les entretiens croisés réalisés ce mardi 06 mai 2025 par le Desk Femme d’Actualite.cd, auprès d’étudiantes issues de l’Université de Kinshasa (UNIKIN), de l’Université catholique du Congo (UCC) et de l’Université pédagogique nationale (UPN), dans des filières aussi diverses que la médecine, les lettres, l’informatique, l’économie, le génie civil et l’environnement.

Pour Grâce Lelo, 24 ans, en 3eme doctorat en médecine à l’UNIKIN, l’engagement dans les études va de pair avec une exigence constante de légitimation. « Quand tu es une fille en médecine, on s’attend souvent à ce que tu décroches ou que tu te contentes de spécialités moins prestigieuses. Mais moi, je vise la chirurgie. Ce n’est pas parce que je suis une femme que je dois viser moins haut. »

Rebecca Mahazi, 22 ans, en 3ᵉ année en Génie civil à la faculté de polytechnique, abonde dans le même sens : « En première année, j’étais la seule fille dans ma promotion. Il y avait des remarques du genre : Tu veux juste te marier à un ingénieur, pas devenir ingénieure. Au début, ça m’a atteinte. Puis j’ai décidé d’en faire une force. Aujourd’hui, je suis dans le top 5 de ma classe. »

Les universités privées ne sont pas exemptes de défis

À l’UCC, Marie Mpia, 21 ans, étudiante en lettres, décrit un environnement plus encadré mais pas toujours plus équitable. « C’est vrai qu’il y a moins de harcèlement ici, mais il y a des attentes implicites : une fille littéraire, on suppose qu’elle va devenir enseignante ou secrétaire. Parler de carrière universitaire ou de recherche, c’est presque vu comme de l’arrogance. »

Déborah Mbole, en licence en sciences de l’environnement, note un manque de visibilité des femmes dans son domaine : « On parle beaucoup d’environnement aujourd’hui, mais dans les conférences ou les ateliers, les experts sont presque toujours des hommes. Je veux changer cela. Mon objectif, c’est de faire un master à l’étranger et revenir ici pour enseigner. »

Les contraintes sociales et économiques pèsent lourd

Toutes les étudiantes interrogées soulignent que les obstacles ne sont pas uniquement académiques. Le poids des responsabilités familiales, le manque d’autonomie financière, et les normes culturelles genrées limitent leur marge de manœuvre.

Tania Nguz, 23 ans, en informatique à l’UPN, explique : « Quand je rentre à la maison, je dois encore m’occuper des tâches domestiques, comme si étudier n’était pas un travail. Mes frères, eux, peuvent aller réviser ou se reposer. Moi, je dois jongler entre tout. »

Aline Kashal, 25 ans, en master d’économie à l’UNIKIN, partage une pression récurrente : « La société nous pousse à croire que si tu n’es pas mariée à 25 ans, tu as échoué ta vie. Moi je veux d’abord finir mes études, travailler, avoir une stabilité. Mais ce choix est toujours remis en question, même par ma propre famille. »

L’université, un espace à transformer

Le manque de figures féminines dans l’enseignement supérieur est régulièrement cité comme un frein.

« Il est rare d’avoir une femme professeure. Et quand il y en a, elles sont souvent cantonnées aux départements jugés “féminins” », souligne Déborah.

Certaines militent pour la création de réseaux de soutien entre étudiantes, de cellules d’écoute contre le harcèlement, et de politiques actives pour promouvoir la représentation féminine dans les instances universitaires.

« On veut plus qu’une place : on veut une voix. On ne demande pas de traitement de faveur, juste l’égalité des chances », affirme Rebecca.

Malgré les difficultés, la majorité des étudiantes rencontrées affichent une détermination à aller au bout de leur formation, et au-delà. Plusieurs envisagent des carrières académiques, des engagements dans des ONG ou dans la fonction publique, avec l’intention de contribuer à un changement durable.

« J’ai envie de montrer à ma petite sœur que c’est possible. Qu’on peut rêver grand, même en étant une femme, même ici », conclut Grâce.

Nancy Clémence Tshimueneka