Dans les plaines du Graben, les paysans affrontent tour à tour sécheresses prolongées, pluies imprévisibles et parasites tenaces. Mais grâce à des variétés adaptées comme NERICA 4 et IRAT 112, et à l’accompagnement de coopératives locales, la riziculture retrouve un souffle… et un avenir. Reportage de Hervé Mukulu réalisé grâce à l’appui de Pulitzer Center.

Dans la vallée de Kyatenga débouchant sur la frontière congolo-ougandaise, en territoire de Beni (Nord-Kivu), Kasereka Kasivirehi cultive le riz depuis 2014. «Le riz, c’est toute ma vie», croit-il comme fer.

Père de trois enfants, il reçoit chaque saison des semences de la Ligue des Organisations des Femmes Paysannes du Congo, qui rachète ensuite sa production à un prix jugé équitable.

«La LOFEPACO nous donne de la semence et achète notre production à bon prix. Ce qui nous permet de ne pas vendre ailleurs », explique-t-il.

Mais les défis sont multiples. D’abord la chaleur excessive de cette région de plaine situé dans le bassin du Nil, ensuite des pluies abondantes et imprévues et l’invasion de ses rizières par une plante parasite appelée kayongo. Pour les agriculteurs, quand la sècheresse dure longtemps que prévu, c’est forcément voulu par une force qui leur veut du mal. C’est pourquoi :

« Quand la sécheresse dure trop longtemps, nous demandons aux chefs coutumiers d’intervenir pour qu’il pleuve», affirme-t-il.

Photo : Kasereka Kasivirehi dans un entrepôt de riz de la Comiseriz à Kyanzaba (territoire de Beni) ©GreenAfia

Ce jeune homme de 35 ans, père de trois enfants, a constaté un changement climatique dans la zone depuis quelques années: la production du riz n’est plus la même dans la région de Kyatenga, où il peut pleuvoir dans une zone et pas dans une autre.

« Je sème sur 12 parcelles, je récolte 12 sacs de riz, mais quand il y a eu trop de soleil, la production est divisée par deux », explique-t-il.

« La LOFEPACO met à notre disposition des machines pour cultiver et semer. La culture du riz demande beaucoup de suivi. Je ne connais pas le nom exact des variétés, mais la LOFEPACO nous donne des semences qui arrivent à maturité en six mois, et d’autres en trois mois. On cultive selon ce que l’on observe du climat », explique-t-il, avant d’affirmer: «Je suis fier de mon travail de riziculteur : c’est toute ma vie, cela nourrit ma famille. Mais il faudrait que la LOFEPACO nous renforce encore avec des machines pour mieux cultiver», profère-t-il avec fierté.

Photo : Kavira Kasaha Léonie, vice-présidente de la Comiseriz ©GreenAfia

Kavira Kasaha Léonie, vice-présidente de la Comiseriz (Coopérative des multiplicateurs de semences de riz) à Kyanzaba, une cité à une vingtaine de minutes de voyage de la ville de Beni, explique que sa structure a été créée suite à la rareté et à l’épuisement des semences de riz. « Il arrivait que certains cultivateurs mélangent les semences et n’en prennent pas bien soin, ce qui réduisait les rendements », indique-t-elle.

«Les semences que nous multiplions proviennent de l’INERA Yangambi, dans la province de la Tshopo. Les anciennes variétés mettaient six ou sept mois à arriver à maturité, obligeant l’agriculteur à attendre longtemps sans retour immédiat. C’est pourquoi nous avons opté pour des variétés à cycle plus court, de trois à quatre mois. Nous cultivons aujourd’hui NERICA 4, IRAT 112 et Lyoto, qui s’adaptent bien à notre région», explique-t-elle.

Ces nouvelles semences ne sont pas attaquées par des maladies, ont une hauteur normale et ne sont pas ravagées par les rats. Elles s’adaptent aussi aux aléas climatiques : par exemple, si en trois mois il y a trop de soleil, NERICA 4 est capable de retarder sa maturation de quelques semaines pour éviter que les épis ne soient brûlés. C’est un avantage considérable pour les agriculteurs.

Tout cela est possible grâce aux partenaires, notamment le PASA, le SENASEM et la LOFEPACO[A1] , qui fournissent ces semences, apprennent à les multiplier et à en assurent le suivi. Ils supervisent et certifient les champs et les productions. La Comiseriz est ainsi devenue une référence dans la distribution de semences dans cette partie du Nord-Kivu. Cela a contribué à améliorer la vie des riziculteurs.

«Celui qui produisait cinq sacs en six mois n’a pas la même vie que celui qui en produit dix en moins de temps. Notre niveau de vie a changé. Avec les anciennes semences comme Mayangose, un hectare produisait 10 sacs, soit 1 000 à 1 500 kg. Aujourd’hui, nous obtenons 2 500 à 3 000 kg sur la même étendue», se félicite-elle.

En plein soleil de midi, dans la plaine de Beni, près de Kyanzaba, M. Mumbere, vêtu d’un large chapeau pour se protéger, nous reçoit dans son champ. Il explique que dans cette région, la culture du riz se fait en deux saisons: celle de mars et celle de septembre. Mais aujourd’hui, ces cycles sont perturbés par le changement climatique. «Dans la culture du riz, certains stades exigent absolument de la pluie», précise-t-il.

Kasereka Muhongya, agronome à la LOFEPACO, souligne que la réponse à ces perturbations passe par l’adaptation. «Il se crée des microclimats dans le climat local. Pour limiter le dessèchement, il faut utiliser des matières organiques comme le compost ou le fumier de chèvre. Les agriculteurs doivent privilégier les bas-fonds et les vallées, qui produisent même en contre-saison, et opter pour des variétés à cycles courts », explique-t-il. Cette stratégie permet de faire face aux brusques changements de temps, qu’il s’agisse d’une pluie imprévue ou d’une sécheresse prolongée.

Photo : Kasereka Muhongya, agronome à la LOFEPACO ©GreenAfia

Des variétés plus adaptées

Dans son champ, M. Mumbere applique ces conseils : il a semé, le même jour, deux variétés de riz — IRAT 112 et NERICA 4. D’un côté, l’IRAT 112 est déjà au stade laiteux, avec les grains en remplissage, et sera récolté dans un mois. De l’autre, le NERICA 4 est encore au stade de montaison, avec la formation des ébauches florales. « Si la sécheresse continue, nous devrons attendre plus longtemps pour le NERICA 4 », reconnaît-il. Heureusement, il a planté cette variété du côté de la vallée, où l’humidité est plus élevée, ce qui lui assure une meilleure production malgré le retard. Dans ces conditions, les paysans préfèrent souvent le NERICA 4, plus productif que l’IRAT 112, bien que ce dernier ait un cycle plus court.

Ces variétés ne sont pas envahies par des maladies ingérables, sauf si la semence est contaminée par une autre substance.

Dans le Graben, en revanche, le Kayongo (ou striga) pose problème : c’est à la fois une mauvaise herbe et un parasite. « Nous sommes encore en phase d’expérimentation pour en limiter l’impact », précise Kasereka Muhongya, agronome à la LOFEPACO. La technique actuelle repose sur des sarclages réguliers : après un sarclage, la plante ne repousse pas immédiatement, mais ses rhizomes souterrains se propagent et freinent la croissance des cultures voisines, comme le riz.

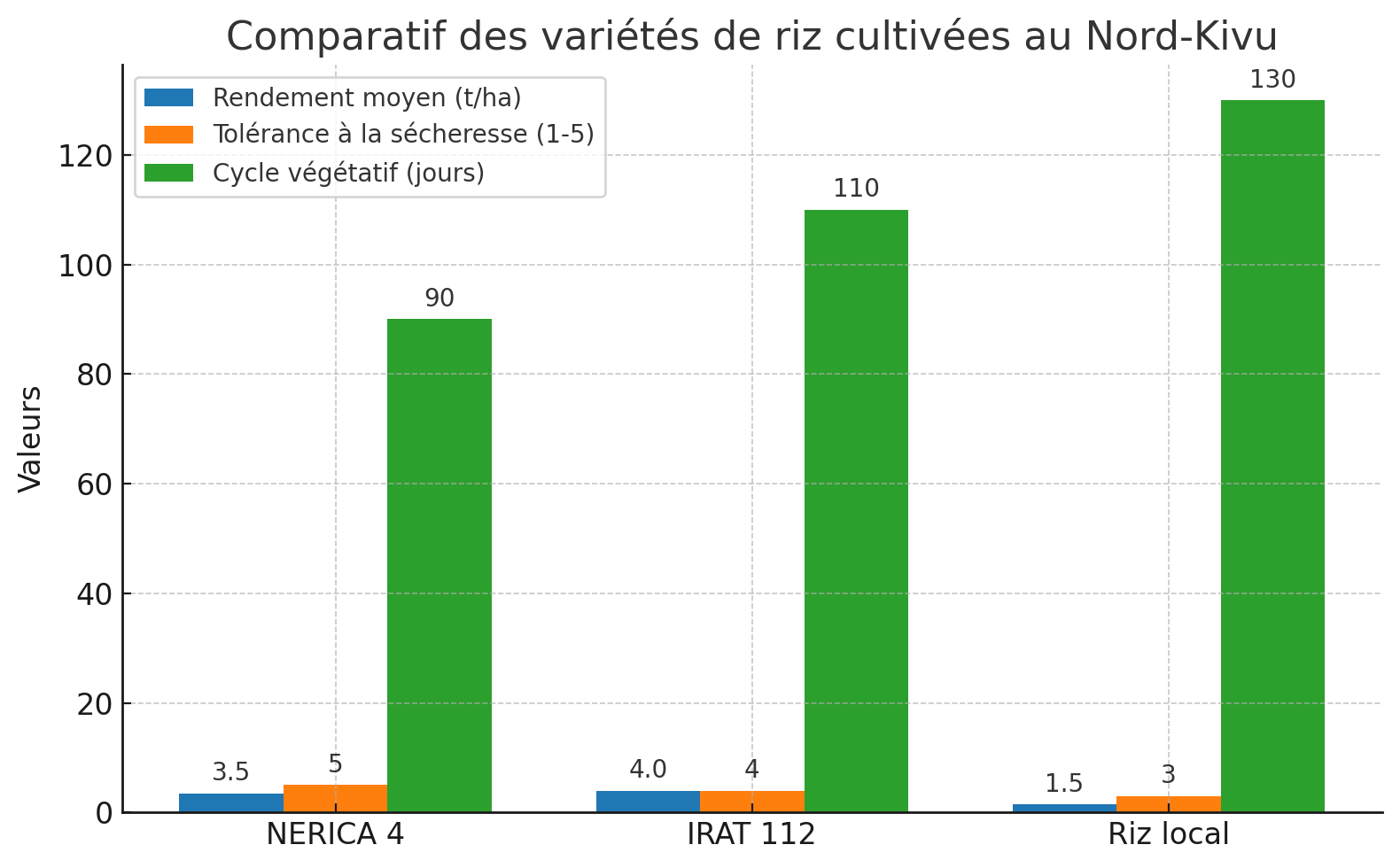

Légende explicative :

Ce graphique illustre les différences entre les variétés NERICA 4, IRAT 112 et le riz local en termes de rendement moyen, de tolérance à la sécheresse (échelle 1-5) et de durée du cycle végétatif (en jours). On observe que l’IRAT 112 affiche le rendement le plus élevé, tandis que le NERICA 4 présente la meilleure tolérance à la sécheresse et un cycle plus court, ce qui le rend adapté aux zones sujettes à des périodes sèches. Le riz local, bien que très adapté au terroir, reste en retrait sur le rendement et la résistance à la sécheresse.

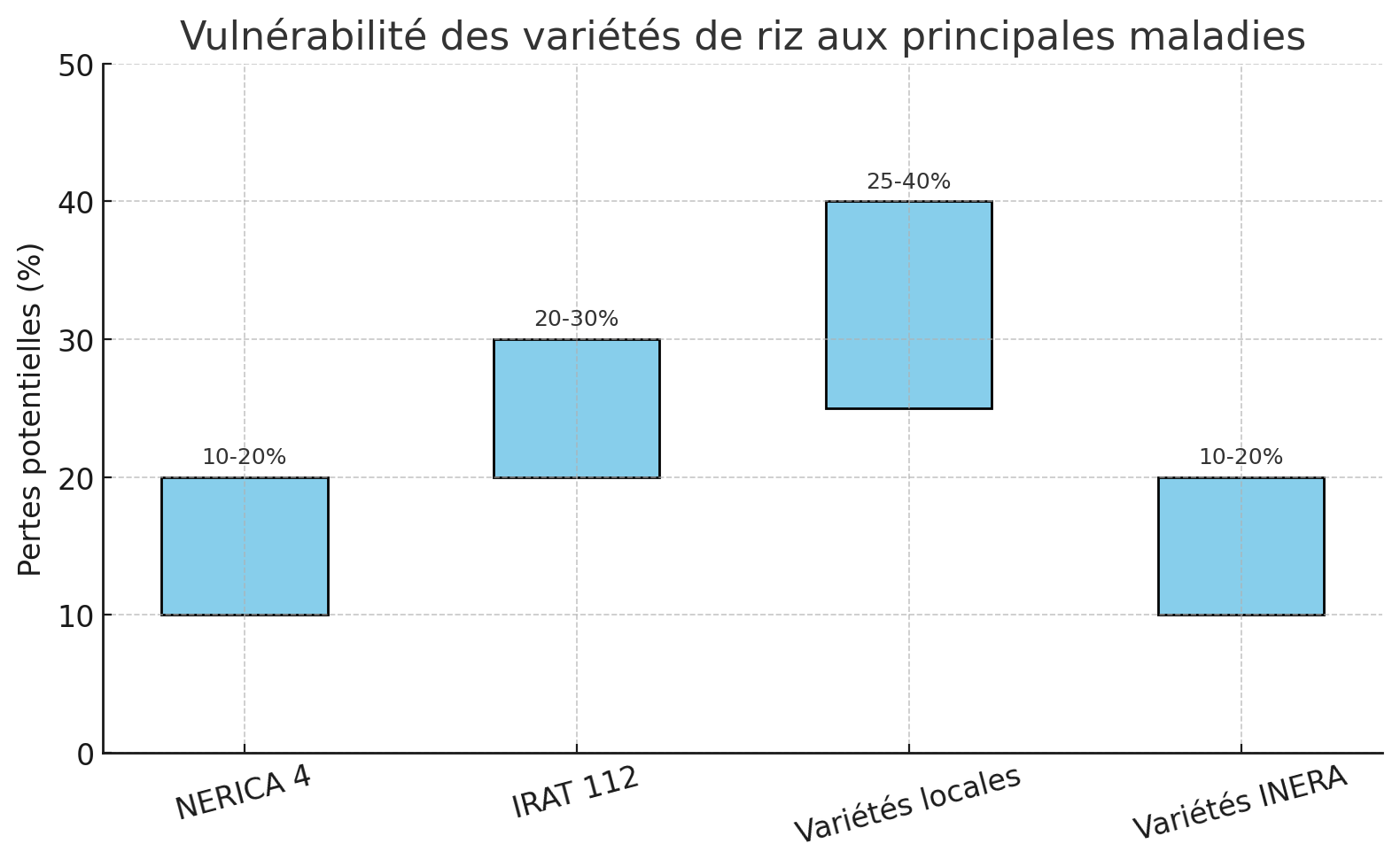

Légende :

Ce graphique illustre les pertes potentielles de rendement en riz liées aux principales maladies pour quatre catégories de variétés cultivées en RDC. Les variétés améliorées par l’INERA et NERICA 4 présentent une vulnérabilité faible à moyenne (10–20 % de pertes), tandis que les variétés locales traditionnelles subissent les pertes les plus importantes (25–40 %). IRAT 112 se situe dans une zone intermédiaire, avec 20–30 % de pertes.

Les données mettent en évidence l’intérêt des programmes de sélection variétale pour renforcer la résilience face aux maladies comme la pyriculariose, la bactériose ou la fusariose. Les variétés améliorées, mieux adaptées aux conditions locales, permettent de réduire sensiblement les pertes, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire des producteurs.

L’agroécologie ou le salut des riziculteurs

Photo : M. Oseni, quadragénaire, cultive le riz et le cacao depuis plus de cinq ans©GreenAfia

De son côté, M. Oseni, quadragénaire, cultive le riz et le cacao depuis plus de cinq ans. « Ce n’est pas que le riz ne m’aidait pas, mais il ne permettait pas de couvrir tous mes besoins », explique-t-il. C’est ainsi qu’il a commencé à planter du cacao sans abandonner les autres cultures. Il continue de produire du maïs, du riz et des bananiers.

« Les revenus du riz m’ont permis d’acheter un champ où j’ai mis du cacao », poursuit-il. Cette diversification lui permet d’alterner les cultures dans l’ancien champ : riz, puis manioc, puis maïs, puis haricot… Autant de productions vivrières qui nourrissent sa famille et lui fait de l’économie.

Aujourd’hui, face à la hausse des températures, il recherche des terres situées dans des vallées marécageuses. « J’ai constaté ce changement depuis 2019», précise-t-il. Et pour y faire face dans ses anciens champs, il conserve des arbres d’ombrage comme le Misavu ainsi que des arbres fruitiers. Ce qui lui permet de protéger ses cultures.

L’agroécologie montre que l’association des cultures vivrières avec les cultures pérennes (comme le café et le cacao) donne un véritable sens au travail des paysans et contribue à la lutte contre la déforestation. En effet, les cultures pérennes fixent les agriculteurs sur leurs terres pour de longues périodes, réduisant ainsi l’expansion de nouveaux champs en zones forestières.

L’ingénieur Galilée Kambale Musavandalo, enseignant en Faculté des sciences agronomiques de l’Université catholique du Graben (UCG) mène ses recherches doctorales sur les défis liés à l’amélioration de la qualité du café arabica produit dans la région.

Photo : L’ingénieur Galilée Kambale Musavandalo, chef des travaux à la Faculté des sciences agronomiques de l’Université catholique du Graben ©GreenAfia

Selon lui, l’association du café ou du cacao avec des cultures vivrières peut être considérée comme une pratique agroécologique. Contrairement à la monoculture, qui appauvrit la fertilité et la diversité du sol, l’association permet un équilibre des éléments nutritifs. Dans un système monocultural, la plante puise toujours les mêmes éléments, créant des carences qui nuisent à l’assimilation d’autres nutriments essentiels. Cette association des cultures présente plusieurs avantages qu’il résumé ainsi : «La fixation de l’azote. Les légumineuses, capables de fixer l’azote atmosphérique, enrichissent le sol lorsqu’elles sont associées à des cultures gourmandes en azote comme le maïs, créant un effet de compensation. La Réduction du compactage du sol. Les associations favorisent une bonne circulation de l’air et de l’eau dans le sol, limitant ainsi le tassement. L’augmentation de la matière organique. Les feuilles des cultures pérennes (café, cacao) et les résidus des cultures vivrières forment une litière qui enrichit le sol, améliorant aussi sa capacité de rétention en eau. Et la lutte contre l’érosion. Les cultures associées servent de couverture végétale, protégeant le sol des intempéries. »

De plus, certaines associations contribuent à la maîtrise des maladies et des bioagresseurs. Par exemple, la proximité d’eucalyptus avec les bananiers semble réduire l’incidence de la maladie bactérienne du wilt, possiblement grâce à une substance naturelle, l’eucalyptone, aux effets protecteurs. L’association permet également d’augmenter les rendements et de diversifier les revenus. Entre deux saisons de production des cultures pérennes, les agriculteurs peuvent récolter des produits vivriers (haricots, bananes, maïs…), assurant un revenu régulier et une meilleure résilience économique.

En résumé, une association de cultures vivrières et industrielles est considérée comme agroécologique lorsqu’elle améliore la santé du sol (fertilité, biodiversité, circulation de l’air et de l’eau) ; renforce la résilience économique des ménages ruraux et avorise un bien-être durable pour les agriculteurs tout en respectant les principes de durabilité environnementale.[A1]

[A1]Je ne vois pas l’importance de toute cette littérature si ca vient faire quoi dans une histoire. En s’attelant trop sur l’agroécologie, tu es en train de t’écarter de l’angle. Toute cette littérature sans faire un lien avec le riz est inutile. Ou bien uli penda ku griffer na Galilée ?

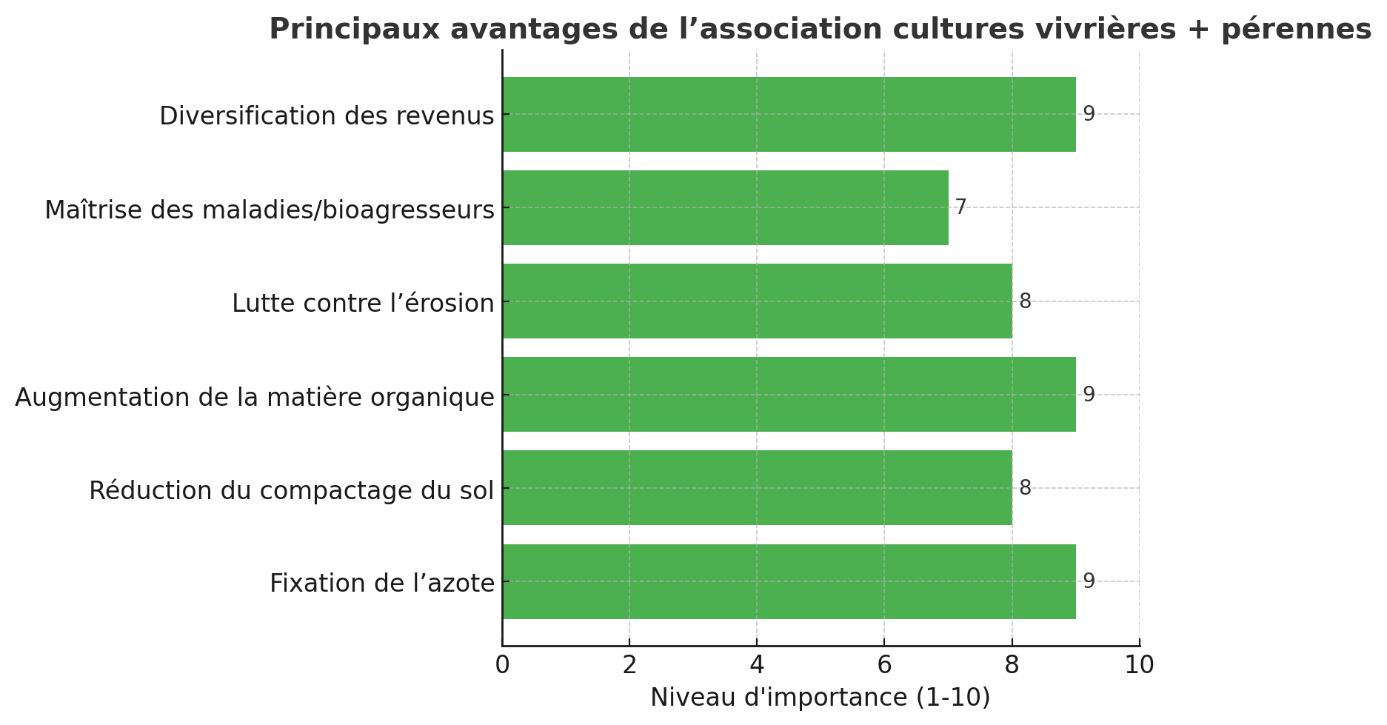

Légende explicative :

Ce graphique met en évidence les principaux avantages de l’association entre cultures vivrières et cultures pérennes (comme le café ou le cacao).

Les bénéfices majeurs incluent la fixation de l’azote, la réduction du compactage du sol, l’augmentation de la matière organique, la lutte contre l’érosion, la maîtrise des maladies et bioagresseurs, ainsi que la diversification des revenus agricoles.

Ces pratiques, inscrites dans une démarche agroécologique, renforcent à la fois la fertilité du sol, la résilience face aux aléas climatiques et la stabilité économique des ménages agricoles.