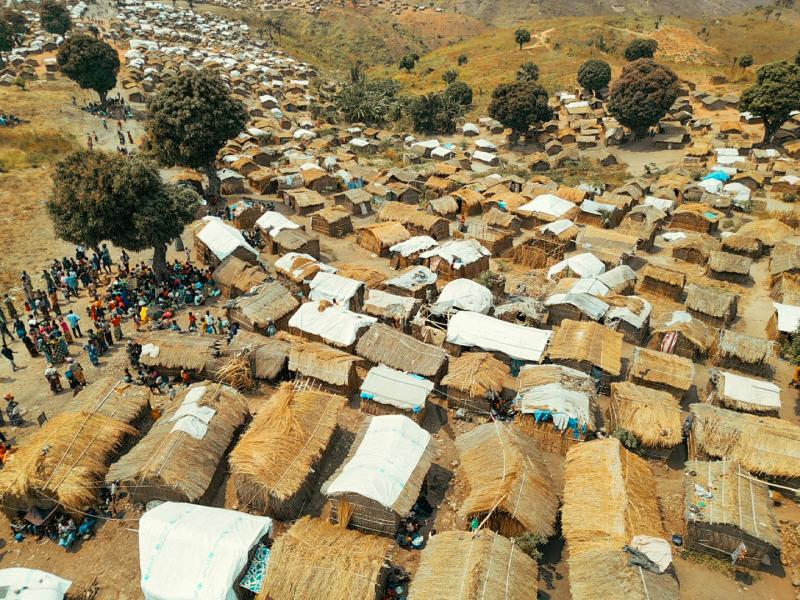

En 2024, la province du Tanganyika a été durement touchée par une série d’inondations qui ont affecté 137 villages, aggravé les tensions intercommunautaires persistantes et rendu l’accès humanitaire encore plus difficile, paralysant ainsi les activités économiques locales et entravant la relance post-crise.

Dans le même temps, l’analyse du Cadre intégré de classification de l’insécurité alimentaire (IPC) du premier semestre 2024 a révélé qu’environ 1,4 million de personnes vivaient en insécurité alimentaire aiguë (phase 3+), faisant du Tanganyika l’une des provinces les plus touchées de la RDC.

Face à cette situation, le Programme alimentaire mondial (PAM) a renforcé sa présence dans la province, malgré un déficit national de financement estimé à 433 millions de dollars américains, alors même que des ressources sont désespérément nécessaires pour fournir une assistance alimentaire et nutritionnelle aux personnes les plus vulnérables.

Une réponse intégrée alliant urgence humanitaire, nutrition, éducation et relèvement communautaire

Plusieurs donateurs, dont le Royaume-Uni (FCDO), les États-Unis (BHA/USAID), l’Union européenne (ECHO), la Suède, la Norvège et l’Allemagne, ont répondu à l’appel du PAM entre janvier et décembre 2024 en fournissant des ressources financières et logistiques importantes. Ces contributions ont permis de mobiliser plus de 10,1 millions de dollars, ce qui correspond plus ou moins à 344 827 586 francs congolais.

Grâce à ce soutien, le PAM a pu maintenir ses activités dans cinq territoires prioritaires : Kalemie, Nyunzu, Kabalo et Kongolo, dans la province du Tanganyika, ainsi que Pweto, dans le Haut-Katanga. Malgré les routes impraticables et l’insécurité résiduelle, des distributions de vivres et d’argent liquide ont été effectuées au profit des ménages les plus touchés par la crise.

L’assistance alimentaire a ciblé les familles déplacées et vulnérables. Dans les zones où les marchés sont fonctionnels, des transferts monétaires ont été mis en œuvre, permettant, de janvier à mai 2025, à plus de 145 000 personnes d’acheter directement les produits alimentaires de leur choix, tout en stimulant l’économie locale.

Chaque ménage reçoit un montant proportionnel à sa taille, soit 42 000 francs congolais pour un ménage d’une personne. Dans les zones plus isolées, où l’accès aux marchés est limité, la distribution directe de vivres a permis de répondre efficacement, entre janvier et mai 2025, aux besoins alimentaires de près de 265 000 personnes, avec des rations composées de farine de maïs, de haricots, de sel et d’huile végétale.

Safi souriante après avoir reçu son assistance dans son village à Kalamba territoire de Nyunzu (crédit photo : WFP/ Stephanie Malenga

La réponse du PAM ne se limite pas à l’urgence

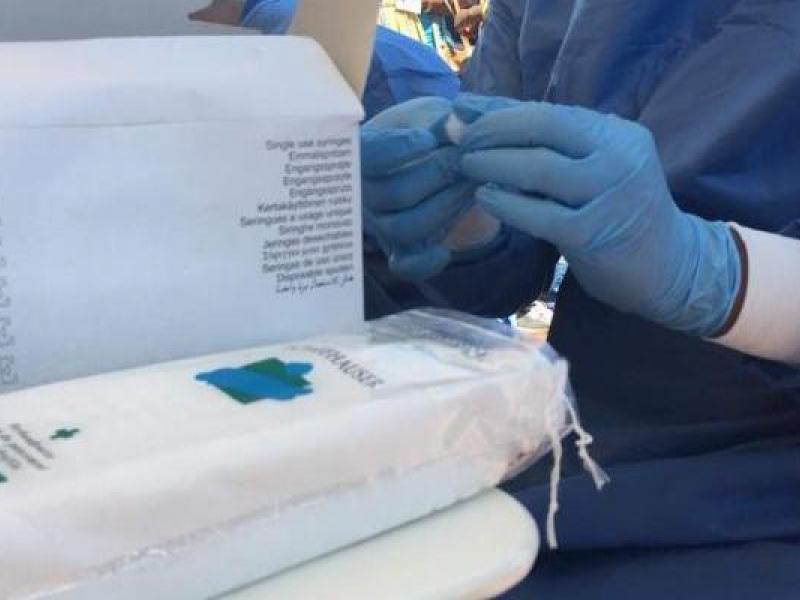

Dans le domaine de la nutrition, des compléments nutritionnels sont distribués aux enfants de moins de deux ans, ainsi qu’aux femmes enceintes et allaitantes, pour prévenir et traiter la malnutrition aiguë modérée.

Par ailleurs, dans 90 écoles primaires, des repas chauds ont été servis quotidiennement aux élèves grâce au programme d’alimentation scolaire, ce qui a favorisé la rétention scolaire, notamment chez les filles, amélioré la concentration, réduit l’absentéisme et encouragé de meilleurs résultats scolaires.

Le programme de renforcement de la résilience des petits producteurs agricoles a également été consolidé à travers des projets de soutien aux moyens d’existence, incluant des activités agricoles de relance économique locale et un appui aux familles rurales.

Moins de faim, plus d’espoir : des résultats qui parlent

De janvier à mai 2025, les interventions du PAM, notamment en transferts monétaires pour l’alimentation et en nutrition, ont permis d’atteindre plus de 400 000 personnes réparties dans plus de 250 villages. En mars 2025, les résultats du suivi post-assistance ont révélé une nette amélioration de la situation nutritionnelle des ménages dans les zones ciblées.

La proportion de ménages présentant une consommation alimentaire jugée « pauvre » a chuté de 34,8 % à 3,5 %, soit une baisse de 31,3 points de pourcentage. Cette évolution reflète une amélioration significative de la qualité et de la fréquence de la consommation alimentaire, en lien avec les interventions en vivres et en espèces mises en œuvre dans les communautés ciblées.

Dans le même temps, la part des ménages atteignant un niveau de consommation alimentaire « acceptable » est passée de 19,5 % à 38,9 %. Cette progression marque une avancée importante vers l’atteinte des cibles nutritionnelles fixées pour cet indicateur, bien qu’elle ne mesure pas directement la diversité alimentaire, laquelle fait l’objet d’un indicateur spécifique.

Cette évolution témoigne de l’efficacité des mesures prises et de l’impact tangible de l’assistance alimentaire sur les conditions de vie des bénéficiaires. Elle confirme également que, malgré les contraintes opérationnelles, l’appui fourni par les donateurs et les partenaires de coopération a permis de renforcer la sécurité alimentaire des populations les plus vulnérables.

Derrière les chiffres, des vies transformées

Dans le territoire de Kongolo, des distributions en espèces ont été réalisées pour soutenir les familles vulnérables. Safi Ilunga, mère de famille, témoigne :

« Après avoir tout perdu dans un incendie, je reçois chaque mois une aide en espèces de 252 000 FC offerte par le PAM pendant six mois. Cette aide me permet de soigner mes enfants, de leur offrir des repas quotidiens et de les scolariser. Elle m’a aussi donné la chance de lancer un petit commerce de savon et d’huile de palme. Je suis profondément reconnaissante envers le PAM et ses donateurs pour ce soutien qui fait une vraie différence dans notre vie, ici, dans notre communauté. »

Ce témoignage illustre l’impact direct et humain de l’aide apportée. Cependant, les contraintes demeurent nombreuses. Le manque ponctuel de liquidités en francs congolais peut parfois retarder les transferts monétaires, en particulier lors des périodes de forte demande. Toutefois, ces retards n’entraînent pas la rupture de l’assistance : les bénéficiaires reçoivent leur ration, même si le calendrier de distribution est réajusté. Par ailleurs, les conditions routières dégradées en saison des pluies compliquent l’acheminement des vivres, tandis que l’insécurité persistante, les risques de fraude et les contraintes logistiques continuent de poser des défis importants sur le terrain.

Malgré cela, les contributions combinées des donateurs ont permis d’éviter une détérioration de la situation humanitaire.

Le parcours de Musigwa Moket Petro est un autre témoignage poignant de résilience. À 52 ans, ce père de famille, abandonné par son épouse en 2022 à cause de son handicap, a dû tout reconstruire.

« J’étais couturier, mais j’ai décidé de revenir dans mon village natal, à Manyanga, entre le Maniema et le Tanganyika, pour me consacrer à l’agriculture. Aujourd’hui, je cultive un hectare de maïs associé à l’arachide et un demi-hectare de manioc. L’aide alimentaire du PAM m’a redonné espoir. Grâce à elle, je peux envisager un avenir plus stable pour mes enfants, relancer mon activité et, un jour, acheter un moulin à manioc et à maïs à Kalemie. »

Renforcer aujourd’hui pour mieux résister demain

Alors que les projections pour 2025 annoncent une crise prolongée, il est crucial de consolider, voire d’intensifier, les efforts engagés jusqu’à présent. L’impact positif des interventions humanitaires dans le Tanganyika est indéniable, comme en témoignent l’amélioration de la consommation alimentaire des ménages, la relance des moyens d’existence et les récits de résilience individuelle.

Pour inscrire ces résultats dans la durée, une approche intégrée et coordonnée est indispensable. Cela implique de renforcer la synergie entre les acteurs locaux et les partenaires humanitaires, de sécuriser les corridors d’intervention et de basculer progressivement d’une aide d’urgence vers des actions structurelles de résilience.

Produit récolté grâce aux programmes d’appui aux chaînes de valeur des petits producteurs agricoles dans les territoires de Nyunzu et Kabalo (crédit photo/ WFP / Stephanie Malenga

Ce sont ces leviers qui permettront de réduire la dépendance à l’aide extérieure et de guider le Tanganyika vers une autonomie durable, au bénéfice des communautés les plus vulnérables.

Les résultats obtenus dans la province du Tanganyika témoignent de l’impact concret des contributions des donateurs sur la vie des communautés vulnérables. Grâce à leur soutien, des milliers de familles ont retrouvé un accès à la nourriture, à la santé et à l’éducation, malgré un contexte difficile. Mais la crise demeure. Pour préserver ces acquis et bâtir une autonomie durable, il est essentiel de maintenir et de renforcer les efforts engagés. Une réponse intégrée, alliant urgence et développement, reste la clé pour permettre aux populations du Tanganyika de surmonter les crises d’aujourd’hui et de construire leur résilience pour demain.