Benoît ne décolère pas. « Les Congolais sont massacrés tous les jours à Beni, au Kasaï, et on n’a même pas le droit de s’en plaindre ou de faire leur deuil ! Regardez comment ce pays traite ceux qui osent parler pour dénoncer les injustices », crie-t-il de toutes ses forces, les bras levés pour montrer les menottes qui l’attachent par le poignet à un de ses trois compagnons. « Avancez, bande de terroristes ! », ordonne un policier, l’air agacé.

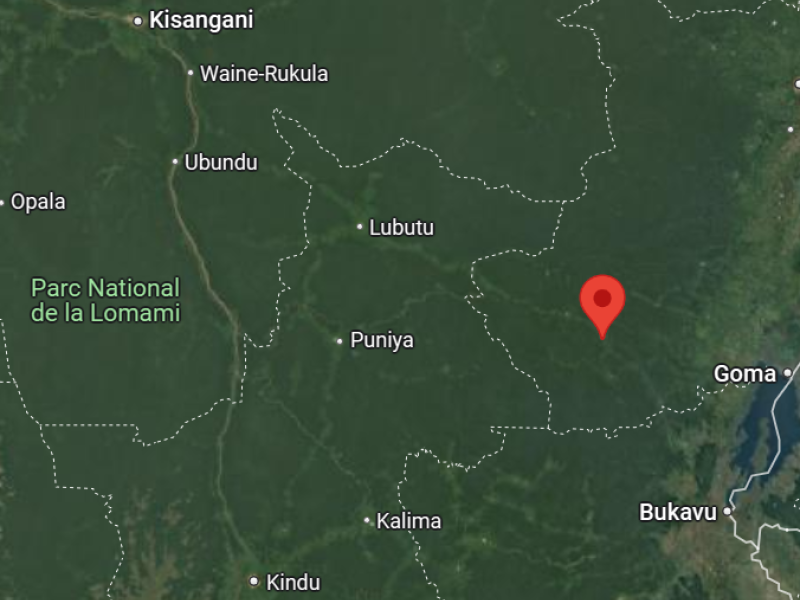

Sans ménagement, les quatre jeunes artistes sont poussés à coups de crosse dans une pièce obscure, d’où s’échappe une odeur répugnante d’urine, de moisissure et de chanvre. À l’intérieur du cachot d’à peine six mètres carrés sont déjà entassés une dizaine d’hommes et de femmes soupçonnés de meurtre, de vol et d’autres crimes. Le crime de Benoît et ses compagnons ? Avoir monté une scène d’expression artistique sur une place publique, dans leur ville de Goma dans l’est de la République Démocratique du Congo (RDC), pour dénoncer les massacres de Congolais et réclamer la justice. Cela leur vaut l’accusation de « trouble à l’ordre public » et « incitation à la révolte ».

Ce qui est arrivé à Benoît et ses compagnons en ce mois de juin 2017 n’est qu’un banal fait divers, au regard de l’ampleur et de la brutalité de la répression de manifestations pacifiques en RDC. Que ce soit des partisans de l’opposition ou des militants pro-démocratie exigeant le respect de la constitution et la tenue des élections, des écoliers dénonçant la spoliation de leur école, ou encore des fonctionnaires réclamant le paiement d’arriérés de salaire ; la protestation est rarement tolérée.

Les autorités ne lésinent sur aucun moyen : arrestations et restrictions de mouvements, intimidations de tous genres, coupure de signaux de radios et de communications par téléphone ou par internet. Lorsque ces mesures ne suffisent pas à prévenir les manifestations, la police et l’armée sont mises à contribution pour les réprimer, usant le plus souvent de moyens excessifs et d’armes létales. Les Nations-Unies estiment qu’en RDC, entre janvier 2015 et juillet 2017, au moins 300 personnes ont été tuées par les forces de l’ordre, des milliers d’autres blessées ou arrêtées, et des biens publics et privés considérables détruits lors de manifestations publiques.

Depuis septembre 2016, une mesure du gouvernement interdirait « jusqu’à nouvel ordre » toute manifestation à caractère politique sur l’ensemble du pays. Quoique n’ayant jamais été rendue publique, la mesure est régulièrement évoquée par les maires, les gouverneurs et les responsables de la police pour empêcher les manifestations autres que celles organisées par les partisans du gouvernement.

Pourtant, la Constitution de la RDC reprend à son compte les droits fondamentaux consacrés par les principaux instruments juridiques internationaux, y compris le droit à la liberté d’expression (article 23), le droit à la liberté de réunions pacifiques (article 25), et le droit à la liberté de manifestation (article 26). Une série de lois et de règlements aurait dû fixer les mesures d’application de ces dispositions constitutionnelles. Mais 11 ans après la promulgation de la constitution, ces lois se font toujours attendre.

Par conséquent, les autorités administratives et judiciaires interprètent à leur guise les dispositions de la Constitution, quand elles ne choisissent pas de les ignorer tout simplement. Dans certains cas, elles continuent d’appliquer un décret obsolète de janvier 1999, qui prévoit entre autres que « <em>les manifestations et les réunions organisées sur le domaine public peuvent être subordonnées à l'autorisation préalable</em> ». Or, en l’occurrence, l’actuelle Constitution précise que les organisateurs d’une manifestation « sur la voie publique ou en plein air » ne sont tenus que d’informer par écrit l’autorité administrative compétente.

En mars 2015, un député de l’opposition, Delly Sesanga, a initié une proposition de loi fixant les mesures d’application du droit à la liberté de manifestation. Bien que ses motivations semblent louables, la plupart des dispositions qu’elle contient sont de nature à davantage codifier les obstacles à l’exercice effectif de la liberté de manifestation qu’à les empêcher. La notification écrite prévue par la Constitution y prend la forme d’une autorisation préalable déguisée ; les manifestations spontanées y sont de fait bannies, et des concepts problématiques tels que celui d’« ordre public » ne sont pas définis. Cette proposition de loi devrait être purement et simplement abandonnée.

Penser et exprimer librement ses opinions, seul ou collectivement, en privé ou dans l’espace public, c’est indispensable et bénéfique aussi bien pour l’individu que pour la société. La RDC devrait créer les conditions permettant aux citoyens d’exprimer pacifiquement leurs frustrations et d’adresser leurs demandes aux autorités, sans crainte d’être tués, arrêtés ou persécutés. Cela passe notamment par l’adoption d’une législation répondant aux standards internationaux en matière de liberté de réunions et d’association pacifiques. Quoiqu’il en soit, les autorités congolaises n’ont aucune excuse pour faire entorse au droit à la liberté de manifestation. Les dispositions de la Constitution et les normes spécifiques édictées par les mécanismes de l’Union Africaine et des Nations-Unies, y compris en ce qui concerne le maintien de l’ordre lors de manifestations, doivent être appliquées.

Après une semaine de détention, Benoît et ses compagnons furent libérés sous caution. Mais le mal était fait. Ils n’auraient jamais dû être arrêtés et emprisonnés pour avoir exprimé pacifiquement leur opinion. Sur Facebook, un internaute a eu ce commentaire au sujet du traitement qui leur a été infligé : « Arrêtez d’être naïfs ! Ce gouvernement n’écoute que le langage des armes. » Malheureusement, cette perception est largement partagée parmi les Congolais. Ouvrir l’espace civique en RDC, ce ne serait pas seulement assurer un droit humain fondamental, ce serait aussi créer une alternative à la violence.

<em>Jean-Mobert Senga, chercheur sur la RDC pour Amnesty International</em>