Dans son rapport publié le 12 janvier, Human Rights Watch (HRW), en collaboration avec l’ONG congolaise SOFEPADI, a mis en lumière non seulement l’ampleur des violences sexuelles dans l’Est de la République démocratique du Congo, mais aussi leurs conséquences sociales et psychologiques. L’organisation souligne que les survivantes, ainsi que les enfants nés de ces violences, subissent des traumatismes durables, renforcés par la stigmatisation sociale et l’insuffisance des mécanismes de prise en charge.

Au regard de ces données, une question se pose : comment accompagner, sur le long terme, des survivantes et des enfants qui continuent de vivre avec les séquelles de violences extrêmes ?

Pour tenter d’y répondre, le DeskFemme d’ACTUALITE.CD a rencontré ce lundi 19 janvier, un sociologue et une psychologue, afin d’éclairer les problèmes soulevés dans ce rapport.

Pour le sociologue Georges Mbuyi, enseignant-chercheur à l’Université de Kinshasa, la stigmatisation des survivantes constitue l’un des obstacles majeurs à leur reconstruction. « Les violences sexuelles produisent une rupture sociale. Dans beaucoup de communautés, la survivante n’est pas seulement une victime, elle devient un sujet de suspicion, parfois même de rejet. Cette dynamique est profondément ancrée dans des normes sociales qui continuent d’associer l’honneur familial ou communautaire au corps des femmes », analyse-t-il.

Selon lui, cette stigmatisation ne se limite pas aux survivantes, mais s’étend aux enfants nés du viol. « Human Rights Watch met en évidence un phénomène que les sciences sociales observent depuis longtemps : ces enfants portent une violence qu’ils n’ont pas vécue eux-mêmes, mais qui leur est attribuée symboliquement. Lorsqu’ils sont associés à des groupes armés, comme les ADF, ils deviennent des figures de l’ennemi au sein même de la communauté », explique Georges Mbuyi.

De son côté, la psychologue clinicienne Aline Nzau insiste sur les conséquences psychologiques de ce rejet. « Les enfants nés du viol évoluent souvent dans un climat de silence ou de non-dit. Leur histoire est soit cachée, soit évoquée de manière violente. Cela crée une grande confusion identitaire, une fragilité émotionnelle et, dans certains cas, un sentiment d’indignité très précoce », soulève-t-elle.

Pour les survivantes, les traumatismes ne se limitent pas à l’agression elle-même. « Le viol est un événement traumatique majeur, mais ce qui détruit souvent le plus, c’est ce qui suit : l’abandon, la culpabilisation, l’absence de soutien. Human Rights Watch souligne à juste titre que l’interruption des soins médicaux et psychosociaux aggrave ces blessures. Sans accompagnement, le traumatisme s’installe et se chronicise », précise la psychologue.

Les spécialistes interrogent également les dispositifs existants de prise en charge. Pour Georges Mbuyi, la réponse institutionnelle reste trop fragmentée. « On traite la violence sexuelle comme une urgence ponctuelle, alors qu’il s’agit d’un phénomène social total, avec des effets à long terme sur les familles et les communautés. La prise en charge devrait intégrer la survivante, l’enfant, mais aussi l’environnement social dans lequel ils évoluent », plaide-t-il.

Aline Nzau abonde dans le même sens. « Accompagner une survivante ou un enfant né du viol, ce n’est pas seulement proposer quelques séances de soutien psychologique. Cela suppose un suivi dans la durée, un travail sur l’estime de soi, sur la parole, mais aussi un appui aux familles, souvent démunies face à ces situations », explique-t-elle.

Les deux spécialistes soulignent l’importance du travail communautaire. « Tant que la stigmatisation ne sera pas abordée frontalement, les efforts médicaux et juridiques resteront insuffisants », estime le sociologue. « Il faut ouvrir des espaces de dialogue, impliquer les leaders communautaires et déconstruire les discours qui perpétuent l’exclusion. »

Pour la psychologue, l’enjeu est également générationnel. « Si rien n’est fait, les traumatismes décrits par Human Rights Watch risquent de se transmettre. Prendre en charge les survivantes et les enfants aujourd’hui, c’est aussi prévenir les violences de demain », conclut Aline Nzau.

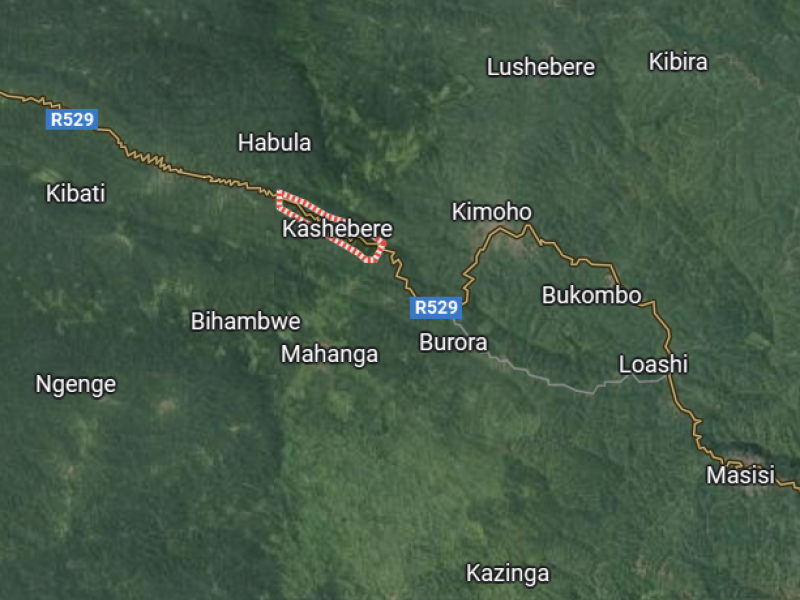

Human Rights Watch rapporte qu’entre janvier et septembre 2025, plus de 80 000 cas de viols ont été documentés dans les provinces de l’Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, soit une hausse d’environ 32 % par rapport à la même période en 2024.

Le rapport souligne également que la réduction des financements internationaux a entraîné une baisse des services de soins et d’accompagnement, privant de nombreuses survivantes de traitements essentiels (kits PEP, prise en charge VIH, prévention des grossesses post-viol). L’organisation insiste aussi sur l’impunité persistante : les auteurs sont rarement poursuivis, en raison notamment des obstacles à l’accès à la justice.

Nancy Clémence Tshimueneka