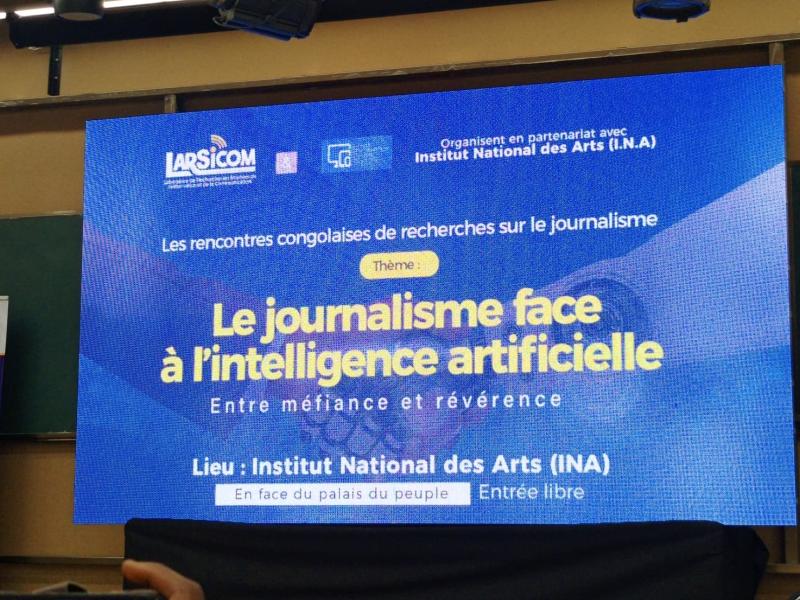

Vendredi 9 mai, la deuxième journée du colloque organisé par le LARSICOM s’est tenue sous le thème « Science en mouvement ». Une journée entièrement dédiée aux jeunes chercheurs venus de plusieurs coins de la RDC : Kinshasa, Mbuji-Mayi, Goma, Lubumbashi, Kolwezi.

Tous avaient pour mission de présenter leurs travaux scientifiques autour de la thématique principale du colloque : le journalisme face à l’intelligence artificielle, entre méfiance et révérence. Plus d’une dizaine d’intervenants ont tenté d’apporter des éléments de réponse à cette interrogation.

Jeannot Lubamba, chercheur à l’Université de Mbuji-Mayi et au sein du LARSICOM, a soulevé le problème de la traduction de texte original en d’autres langues par l’IA notamment le Tshiluba. Il a ainsi mis en garde contre une confiance aveugle dans l'utilisation de l'intelligence artificielle.

« Il faudrait donc se méfier de l’usage de l’IA dans la traduction des informations en langues ou sinon utiliser la stratégie de post-édition donc réécrire toujours les informations, les textes qui sont traduits par l’IA », dit-t-il.

De son côté, Fidèle Kitsa de Goma a insisté sur l’importance d’intégrer l’IA dans le traitement de l’information, en particulier dans un contexte difficile comme celui de la ville volcanique.

Tharcisse Cifinga, de l’Université de Lubumbashi, a quant à lui proposé une pensée équilibrée entre l’IA et le journalisme.

« L’intelligence artificielle est indispensable mais le journalisme est irremplaçable, une synergie intelligente coordonnée et organisée entre les deux est souhaitable », a-t-il conclu.

Sur la question de la confiance du public envers les contenus journalistiques à l’ère de l’IA, Bruno Nsaka, chercheur de l’Unisic, a souligné l'importance de préserver l'aspect humain du métier.

« Le côté humain reste, le côté humain du journaliste ne lui sera pas arraché par l’IA et aller sur terrain, observer, écrire fera sentir celui qui est resté à la maison que tel journaliste a vécu par exemple un cas d’inondations à Kinshasa, ce qui sera tout à fait le contraire si on demandait cette même tâche à l’intelligence artificielle. Donc rester humain et recourir à l’IA peut être pour d’autres tâches comme correction ou autre mais le côté humain reste », a-t-il expliqué.

Le professeur Jean Chrétien Ekambo a élargi la réflexion à l’histoire des technologies de l’information.

« Vous ne pouvez pas communiquer si la technologie ne fonctionne pas. Et les technologies de l’information ont toujours eu comme vocation depuis des siècles et des siècles à combattre la distance, à combattre la lenteur. L’IA comme hier la radio et avant-hier l’électricité... l’IA n’est qu’une de ces technologies qui arrive pour nous aider à combattre la distance, à réduire la lenteur et si nous rentrons dans ce cadre-là nous pouvons comprendre », at-il affirmé.

Pour sa part, Allegra Mossay a conclu les échanges en abordant la dimension éthique de cette révolution technologique.

« On se méfie lorsque l’éthique n’est pas respectée et la déontologie n’est pas respectée. Il y aura la méfiance, la méfiance pas simplement au sein des journalistes mais aussi du public envers le journaliste. Pour qu’il y ait révérence, faudra que les journalistes, les régulateurs mais aussi les chercheurs puissent s’allier aux concepteurs pour dresser les normes éthiques et déontologiques qui vont guider les pratiques », a-t-il indiqué.

Cette deuxième journée a été marquée par la richesse des échanges, la diversité des points de vue et une même volonté qui est de réfléchir ensemble sur l’avenir du journalisme à l’ère de l’intelligence artificielle.

Lire aussi : Kinshasa : quand l’Intelligence artificielle s’invite au cœur du débat sur l’avenir du journalisme

Bénédicte Mbuku, stagiaire UCC