Le 2 août 1998 marque le début d’un nouveau conflit armé en République démocratique du Congo, moins de quinze mois après la prise du pouvoir par Laurent-Désiré Kabila et la chute du maréchal Mobutu. Cette nouvelle guerre, qui deviendra l’un des conflits les plus meurtriers depuis la Seconde Guerre mondiale, trouve son origine immédiate dans la détérioration rapide des relations entre Kabila et ses anciens alliés rwandais. Dès les mois qui suivent la victoire de l’Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo (AFDL), dirigée par Kabila et soutenue militairement par le Rwanda et l’Ouganda, des tensions apparaissent entre le nouveau président congolais et le régime de Kigali.

Selon le rapport Mapping des Nations unies publié en août 2010, ces tensions sont alimentées par plusieurs facteurs. D’un côté, Kigali accuse Kabila de marginaliser les Tutsi congolais, notamment les Banyamulenge du Sud-Kivu, pourtant membres de l’AFDL et engagés militairement dans la campagne contre Mobutu. Le pouvoir congolais est également soupçonné de favoriser son entourage originaire du Katanga au détriment des officiers proches du Rwanda. Kabila est aussi accusé de permettre la réorganisation sur le sol congolais des anciens responsables du génocide rwandais de 1994, notamment des ex-FAR et des miliciens Interahamwe, ennemis jurés du gouvernement rwandais. Par ailleurs, la méfiance s’accroît à mesure que Kabila multiplie les actes de souveraineté, refusant les ingérences de ses anciens parrains.

Le point de rupture intervient à la mi-juillet 1998. Kabila limoge brusquement le chef d’état-major de l’armée congolaise, le général rwandais James Kabarebe, et ordonne le retrait immédiat de toutes les troupes rwandaises encore présentes dans le pays. Cette décision est perçue par Kigali comme une déclaration d’hostilité. Deux semaines plus tard, le 2 août 1998, une mutinerie éclate parmi les militaires tutsi intégrés dans les Forces armées congolaises (FAC), notamment dans l’est du pays. Appuyés par des éléments de l’Armée patriotique rwandaise (APR), de l’armée ougandaise (UPDF) et de l’armée burundaise (FAB), les insurgés prennent rapidement le contrôle de plusieurs villes stratégiques dans le Kivu et avancent vers l’ouest. En quelques jours, ils créent un nouveau mouvement politico-militaire, le Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD), composé d’ex-cadres de l’AFDL, de membres de la société civile et d’officiers proches du Rwanda. Le RCD justifie son insurrection par la nécessité de mettre fin à ce qu’il qualifie de dérive autoritaire et ethniciste du régime Kabila.

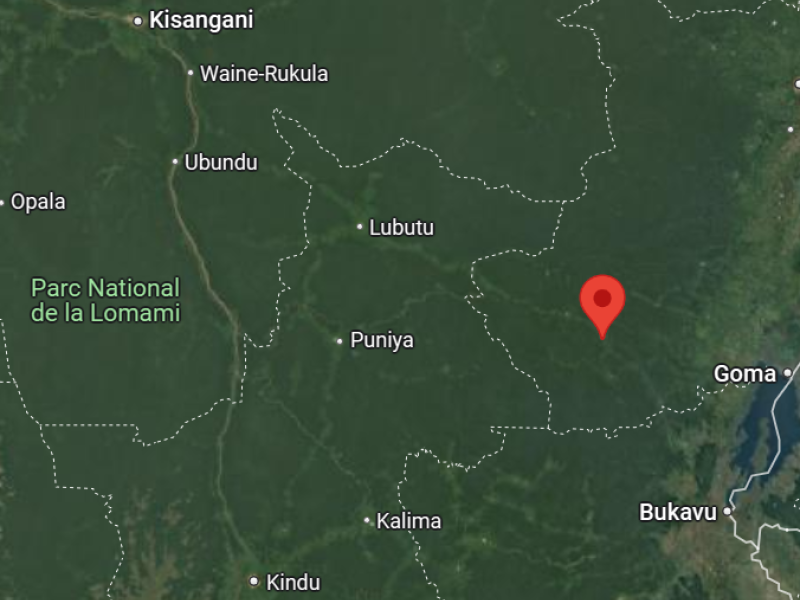

Les forces rebelles, fortement armées et coordonnées, progressent rapidement vers le centre du pays. Le Rwanda, l’Ouganda et le Burundi apportent un soutien militaire direct à la rébellion. L’objectif affiché est de renverser Laurent-Désiré Kabila et d’installer un nouveau gouvernement à Kinshasa. Dans un premier temps, les troupes rebelles prennent le contrôle d’une partie du Nord-Katanga, de la Province orientale et du Maniema. Dans l’ouest, une opération éclair menée depuis la base militaire de Kitona, dans le Bas-Congo, menace directement la capitale. L’armée congolaise, désorganisée, est en grande difficulté.

Face à l’offensive rebelle, Kabila appelle à la solidarité panafricaine. Le Zimbabwe, l’Angola et la Namibie répondent à l’appel et envoient des troupes pour défendre le gouvernement de Kinshasa. Ces forces, appuyées par les milices Mayi-Mayi et les restes de l’ancienne armée zaïroise (ex-FAZ), réussissent à stopper la progression des rebelles dans le Bas-Congo et à les repousser vers l’est. La RDC se retrouve alors coupée en deux : la zone occidentale, comprenant la capitale, reste sous le contrôle du gouvernement de Kabila, tandis que la partie orientale est occupée par les rebelles et leurs alliés régionaux.

Le conflit prend rapidement une dimension régionale. En plus du Rwanda, de l’Ouganda, du Burundi, du Zimbabwe, de l’Angola et de la Namibie, d’autres pays africains y prennent part directement ou indirectement. Au fur et à mesure que la guerre s’enlise, des rivalités émergent au sein même de la coalition rebelle. Des dissensions éclatent entre le Rwanda et l’Ouganda, notamment autour du contrôle de Kisangani. En novembre 1998, avec l’appui de Kampala, Jean-Pierre Bemba, un ancien opposant congolais en exil, fonde un deuxième mouvement rebelle, le Mouvement de libération du Congo (MLC), basé dans l’Équateur et rapidement doté d’une force militaire appuyée par l’armée ougandaise. Une troisième branche rebelle, le RCD-ML, pro-ougandaise également, apparaît dans l’Ituri et le nord-est de la Province orientale. La prolifération de mouvements armés fragmente davantage le pays.

Dès les premiers jours du conflit, de graves violations des droits humains sont documentées. À Kinshasa, les services de sécurité, appuyés par des milices populaires, lancent une campagne de traque contre les Tutsi et les personnes soupçonnées d’être d’origine rwandaise. Des arrestations massives, des disparitions forcées, des détentions arbitraires, des exécutions sommaires et des violences sexuelles sont signalées. Selon le rapport Mapping, les forces de sécurité ont procédé à des éliminations systématiques dans des centres de détention clandestins. Des fosses communes sont découvertes dans et autour de la capitale. Les violences ciblent également les femmes, victimes de viols collectifs, y compris dans les lieux de détention.

En province, la situation est tout aussi dramatique. À Kalemie, des dizaines d’hommes tutsi sont exécutés et jetés dans des fosses. À Vyura, plus de 2 000 personnes sont arrêtées, certaines tuées, d’autres portées disparues. À Kisangani, des affrontements entre les forces de Kabila et les troupes rwandaises font de nombreuses victimes, notamment parmi les civils. À Kindu, au moins 133 personnes sont tuées. À Mbuji-Mayi, plusieurs dizaines de Tutsi sont arrêtés et transférés vers la capitale, où certains sont exécutés. À Kananga, environ 80 militaires tutsi sont exécutés dans le camp militaire local. Dans le Bas-Congo, l’offensive rebelle est accompagnée de pillages, de viols et de la destruction d’infrastructures vitales, comme le barrage d’Inga.

Un accord de cessez-le-feu est signé à Lusaka, en Zambie, le 10 juillet 1999, sous la médiation de plusieurs États africains et avec l’appui de l’Organisation de l’unité africaine (OUA). Il prévoit le retrait des troupes étrangères, la cessation des hostilités et l’organisation d’un dialogue intercongolais. Malgré cet accord, les combats se poursuivent sporadiquement. La Mission de l’Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC) est déployée pour surveiller le cessez-le-feu, mais ses moyens sont limités dans un pays aussi vaste et instable.

La guerre provoque l’effondrement des structures étatiques dans la plupart des régions, l’exode de millions de personnes et une crise humanitaire d’ampleur exceptionnelle. D’après plusieurs enquêtes du Comité international de secours (IRC), environ 3,8 millions de personnes auraient péri entre août 1998 et avril 2004, la majorité de causes indirectes telles que les maladies, la malnutrition, et le manque d’accès aux soins. Ces chiffres font de la Deuxième Guerre du Congo le conflit le plus meurtrier de la fin du XXe siècle. Le conflit se poursuivra jusqu’en 2003, avec la signature d’un accord global et inclusif prévoyant la mise en place d’un gouvernement de transition comprenant les différentes composantes belligérantes.