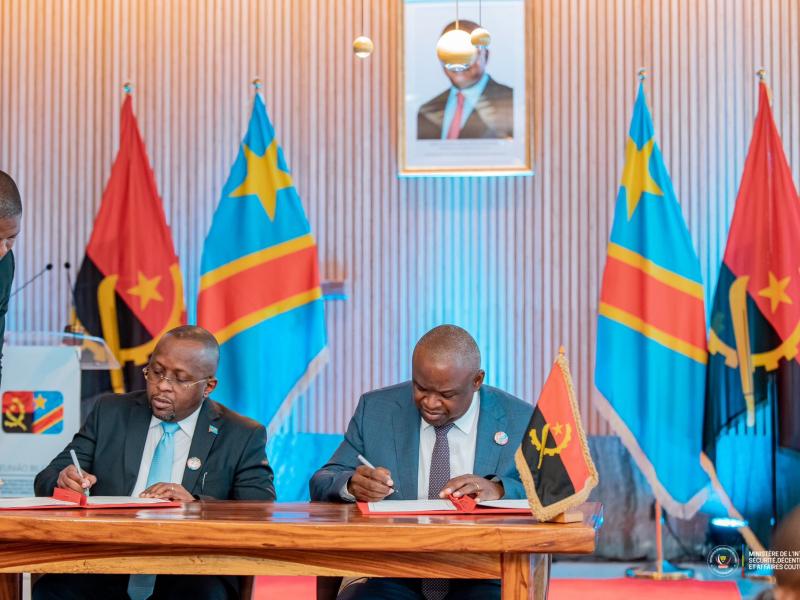

Alors que la RDC et le Rwanda viennent de signer un nouvel accord de paix à Washington, sous le regard attentif des États-Unis, une question s’impose : à quoi servent ces accords, quand l’histoire montre qu’ils ne sont que des parenthèses entre deux offensives ? Et pourquoi la communauté internationale semble-t-elle aussi complaisante à l’égard de Kigali ?

La République démocratique du Congo continue inlassablement sa quête de paix à l’Est, malgré les cicatrices profondes laissées par des décennies de conflits. En avril 2025, un nouvel accord de paix a été signé à Washington entre Kinshasa et Kigali, dans une mise en scène diplomatique soignée. Mais que valent ces signatures quand, de mémoire d’observateur, les précédents accords n’ont jamais été respectés par l’agresseur présumé, le Rwanda ?

Une paix de façade comme stratégie ?

Dans les usages diplomatiques, la signature d’un accord de paix n’est pas toujours synonyme de victoire : elle peut traduire un aveu d’échec — celui d’une incapacité à résoudre durablement un conflit. Dans certains cas, elle représente une pause stratégique, un repositionnement tactique pour les parties concernées, voire une forme de redistribution silencieuse des cartes sur le plan régional.

Kinshasa, trop souvent sur la défensive, semble jouer un rôle passif dans ces négociations. En face, Kigali capitalise sur chaque initiative pour renforcer ses alliances, repositionner ses forces, voire redorer son image à l’international.

L’impunité diplomatique du Rwanda

Depuis les années 1990, le Rwanda justifie ses opérations militaires en RDC par la traque des ex-Interahamwe. Pourtant, ce prétexte a longtemps servi de cheval de Troie pour asseoir une présence stratégique à l’Est de la RDC et y soutenir des groupes armés. Malgré les preuves, malgré les rapports accablants des Nations unies, la communauté internationale semble fermer les yeux. Aucun mécanisme de sanction n’est activé contre Kigali.

Au contraire, le Rwanda continue de bénéficier d’un soutien logistique, diplomatique et financier de certaines grandes puissances. Comment expliquer qu’un pays accusé d’agression soit régulièrement présenté comme un acteur de paix et de stabilité régionale ? Comment comprendre que ceux qui pillent soient ceux qu’on charge de sécuriser l’accès aux ressources stratégiques ?

Les grandes puissances, les multinationales et le silence complice

Derrière cette posture diplomatique se cache une réalité économique : les ressources minières de la RDC alimentent les chaînes de production mondiales. Les multinationales impliquées dans les secteurs du coltan, du cobalt, du tungstène et de l’or n’ont que faire des considérations éthiques. Ce qui les intéresse, c’est la stabilité des flux — peu importe le prix humain.

La politique extérieure de certains États, même démocratiques, devient ainsi un outil de facilitation du pillage. Le récent accord entre le Royaume-Uni et le Rwanda, consistant à transférer des demandeurs d’asile vers Kigali, illustre cette approche cynique. Ce « deal » pose question sur les véritables raisons de la faveur internationale dont bénéficie le régime de Paul Kagame.

Une diaspora rwandaise stratégique, un peuple congolais sous pression

La diaspora rwandaise, très active, est devenue un levier de soft power au service de Kigali. En RDC, sa présence suscite des tensions, surtout dans les zones touchées par les violences armées. Le spectre d’un projet de « Tutsi-Land » ou d’une balkanisation de la RDC, longtemps dénoncé par la société civile, continue d’alimenter les peurs, même s’il semble avoir échoué grâce à la résilience du peuple congolais.

Mais une autre stratégie semble en cours : la décimation lente des populations locales à travers les massacres, les déplacements, la misère. Cette violence silencieuse pourrait viser à effacer une mémoire, à vider un territoire, pour mieux le reconfigurer et le livrer à l’exploitation étrangère.

Les victimes ignorées des négociations

Il est urgent que les négociations de paix prennent en compte les revendications des populations victimes. Trop souvent, les accords sont signés dans les capitales occidentales, loin du fracas des balles et des cris des déplacés. Les politiques congolais doivent s’entourer de délégués issus des zones touchées, de leaders communautaires, de représentants de la société civile. La paix ne peut se construire sans ceux qui la vivent ou l’attendent.

Conclusion

Signer des accords ne suffit pas. La RDC doit apprendre à être proactive, lucide et ferme. Elle ne peut plus se contenter de subir les stratégies des autres. La paix véritable naîtra d’une volonté politique forte, d’une écoute des populations et d’un sursaut collectif. Sinon, la paix restera un mot vide, une promesse sans lendemain.

Gisèle Nzundu K.

Chercheure en sciences de l’information et de la communication et en santé du cerveau,

Experte électorale et en communication marketing,

Observatrice engagée de la souveraineté nationale congolaise