Alors que les négociations entre le gouvernement congolais et la rébellion AFC/M23 ont repris sous médiation internationale, une autre piste de sortie de crise, interne cette fois, semble marquer le pas. Il s’agit du processus de dialogue porté conjointement par la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) et l’Église du Christ au Congo (ECC), rejoints par la Plateforme des Confessions religieuses et la Coalition interconfessionnelle pour la Nation.

Après plusieurs mois d’activités, d’annonces et de consultations, l’élan semble s’être ralenti. Une situation qui interroge, au moment où les Églises affirment vouloir compléter les processus régionaux et internationaux.

Des consultations achevées, un rapport remis à la présidence

La première phase de l’initiative, celle des consultations nationales, appartient désormais au passé. Ces entretiens, menés auprès d’acteurs politiques, sociaux et communautaires, se sont terminés durant la première moitié de 2025.

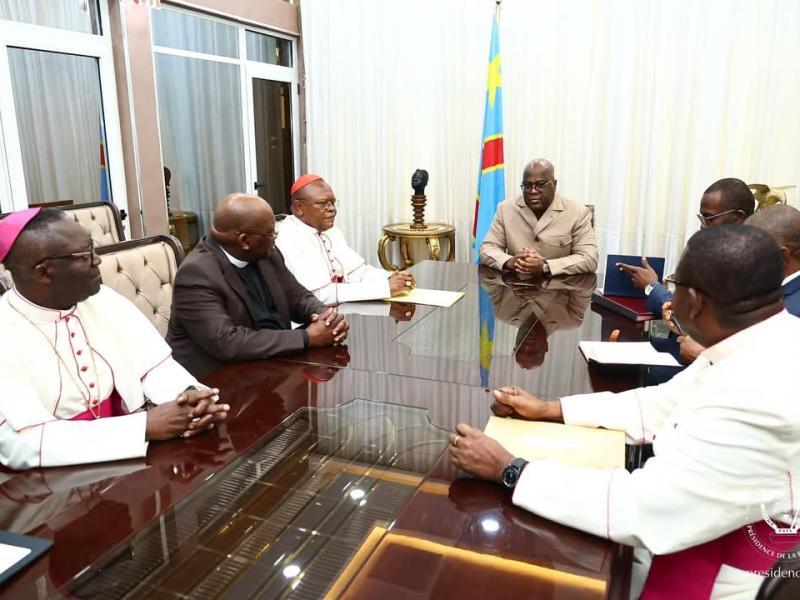

Les Églises ont remis leur rapport au président Félix Tshisekedi et présenté publiquement l’état d’avancement du processus. À cette étape, elles ont également clarifié leur mission : travailler sur les causes internes du conflit, en complément des démarches diplomatiques conduites à Washington et à Doha.

Cette orientation, désormais assumée, distingue leur approche de celle des médiations axées sur les belligérants et les relations régionales.

Un contexte diplomatique qui redéfinit les marges de manœuvre

Pour les initiateurs, les évolutions diplomatiques récentes créent une fenêtre d’action. La signature de l’accord bilatéral RDC–Rwanda à Washington et la déclaration de principes entre Kinshasa et l’AFC/M23 à Doha redessinent les conditions du dialogue interne.

La question qui se pose aujourd’hui est celle de la complémentarité entre l’accord-cadre de Doha et l’initiative religieuse. Les deux démarches s’inscrivent dans un même horizon : la pacification de l’Est. Mais leur articulation reste floue, même si les Églises affirment agir dans un cadre national, centré sur les racines profondes de la crise.

Des outils techniques en place… puis un silence

Depuis juin, l’initiative religieuse a changé d’échelle. Aux consultations ont succédé la mise en place de groupes scientifiques, techniques, pratiques et stratégiques. Une première ossature de travail destinée à structurer un futur Pacte social pour la paix.

Mais depuis cette étape, peu d’informations publiques ont circulé. Les Feuilles de route pratiques, censées transformer le Pacte social en engagements concrets, territorialisés et mesurables, n’ont pas été rendues visibles.

Le processus semble entré dans une phase de silence — un statu quo remarqué par plusieurs observateurs et acteurs impliqués.

Une feuille de route commune pour les confessions religieuses

Le 25 août, les Églises ont néanmoins franchi une étape majeure en publiant une feuille de route commune, soumise dans la foulée au chef de l’État.

Cette feuille de route, articulée en quatre séquences, vise une solution nationale, inclusive et durable :

- Un “mois de la paix”, destiné à restaurer un climat de confiance, avec des cultes œcuméniques organisés dans tout le pays, y compris dans les zones sous contrôle AFC/M23.

- Un dialogue des experts, chargé d’établir les bases techniques du pacte social pour la paix.

- Un dialogue politique, réunissant majorité, opposition politique et armée, ainsi que la société civile.

- Une conférence internationale consacrée à la paix et au bien-vivre dans la région des Grands Lacs.

Les confessions religieuses disent s’être appuyées sur plusieurs documents de référence :

la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l’ONU du 21 février 2025, l’accord RDC–Rwanda signé à Washington et la déclaration de principes adoptée à Doha.

Une démarche soutenue par la présidence, mais confrontée à l’attente

Donatien Nshole, secrétaire général de la CENCO, évoque une sortie « holistique et durable » des conflits armés, fondée sur la restauration de la paix, de la cohésion nationale et de l’État de droit.

Cette initiative répond à la demande du président Tshisekedi d’élargir le Pacte social pour la paix aux différents courants religieux. Une équipe du cabinet présidentiel a d’ailleurs travaillé avec les Églises pour harmoniser la démarche.

Mais, malgré ce soutien institutionnel, la mise en œuvre n’a pas véritablement pris corps. Les initiatives internationales patinent, les tensions persistent sur le terrain, et les appels au dialogue national se multiplient.

Un processus en suspens

Au moment où l’attention se porte à nouveau sur les avancées diplomatiques obtenues à Doha, l’initiative des Églises apparaît comme un chantier ouvert, prometteur mais incomplet.

Reste à savoir si les outils créés pourront se transformer en mécanismes concrets et si le dialogue national voulu par les confessions religieuses parviendra à reprendre son élan et surtout si Félix Tshisekedi compte bien accompagner cette initiative. Le silence actuel laisse planer une interrogation majeure : le processus religieusement porté a-t-il simplement marqué une pause, ou est-il entré dans une zone d’incertitude ?