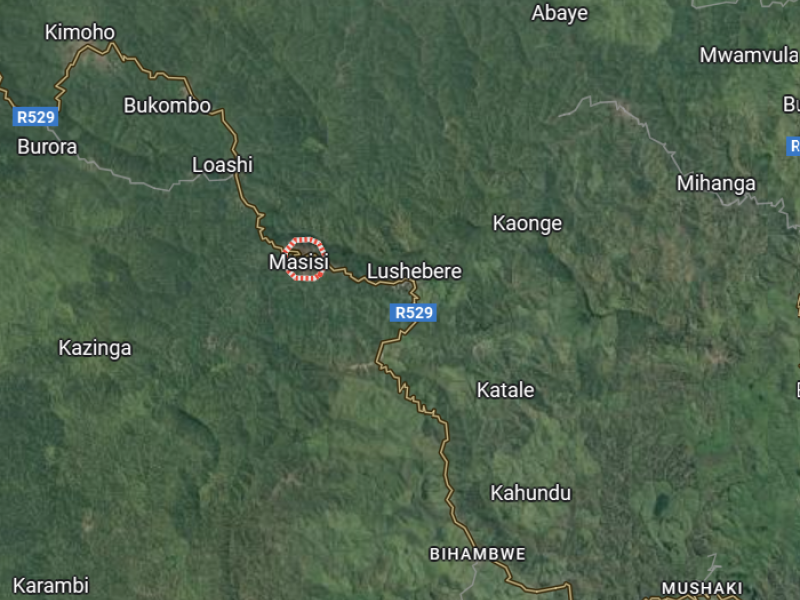

Quand les pluies se dérèglent, c’est toute la survie des paysans qui vacille. Au Nord-Kivu, dans l’Est de la RDC, l’agriculture de subsistance vit au rythme du ciel : sans pluie, pas de récolte. Mais quand l’eau tombe trop fort ou hors saison, les champs se transforment en mares, les sols s’érodent, les maladies se multiplient et les producteurs doivent engager de lourdes dépenses pour sauver leurs cultures. L’autre extrême n’est pas plus clément : la sécheresse prolongée reste l’ennemi le plus redouté, surtout dans les montagnes où l’irrigation est presque inexistante. Les points de vue des scientifiques. Reportage de Hervé Mukulu réalisé grâce à l’appui de Pulitzer center

Dans cette province, comme dans la majeure partie du pays, plus de 60 % de la population — une écrasante majorité en zone rurale — dépend d’une agriculture fragile, vulnérable au moindre caprice climatique.

À cette instabilité du ciel s’ajoute un autre obstacle : des semences souvent vieillies, peu productives, travaillées avec des méthodes qui semblent figées dans le temps. Mais la riposte s’organise. Paysans, ONG, centres de recherche et autorités multiplient les efforts pour mettre au point des variétés capables de résister aux chocs climatiques.

Quand le ciel décide du sort des récoltes

Mini champs sous la pluie au site horizon/UCG à Butembo. ©Hervé Mukulu

Saisons raccourcies, pluies diluviennes, sécheresses prolongées… Au Nord-Kivu, les paysans doivent désormais composer avec un climat imprévisible, armés de techniques agricoles adaptées, de semences résilientes et, de plus en plus, d’agroforesterie.

CT Gloire Mulondi, ingénieur agronome et expert en aménagement du territoire. ©Hervé Mukulu

« Notre agriculture reste familiale, de petite échelle, et dépend entièrement des saisons de pluie », constate le chef des travaux Gloire Mulondi, ingénieur agronome et expert en aménagement du territoire.

Deux saisons rythment l’année : la courte, de mars à mai, et la longue, d’août à novembre. La réussite d’une récolte dépend directement du nombre et de la régularité des jours pluvieux — une donnée de plus en plus incertaine.

L’irrigation, qui permettrait de s’affranchir de cette dépendance, reste rare. Faute de moyens financiers et techniques, mais aussi à cause du relief accidenté, la plupart des paysans cultivent encore « au rythme du ciel ».

Pour Charles Valimunzigha, Enseignant d’université en sciences agronomiques et directeur du Centre de Recherche Agronomique et Vétérinaire du Graben (CERAVEG), le paradoxe est criant :

« L’eau n’est pas absente : rivières, ruisseaux et nappes souterraines abondent. Le problème, c’est notre incapacité à la capter et à la gérer. »

Professeur. Charles Valimunzigha, directeur du CERAVEG

Les données climatiques collectées par l’ENRA Beni, l’ITAV Butembo et l’INERA Yangambi confirment un changement dans la nature des pluies. La quantité annuelle évolue peu, mais leur intensité augmente. Des épisodes extrêmes — grêle, orages violents — frappent plus souvent, parfois en pleine période censée être sèche, détruisant semis et cultures.

Cette météo instable favorise aussi l’apparition de maladies comme le mildiou ou certaines attaques fongiques, fragilisant encore les rendements de plusieurs cultures.

« Nous assistons à des manifestations locales du changement climatique global, liées à l’augmentation des gaz à effet de serre », explique Gloire Mulondi.

Pour ces acteurs de terrain, tel que soutenu par le chercheur en phytotechnie Ingénieur Héritier Mbusa, la voie à suivre est claire : « planifier, irriguer et diversifier. Passer d’une agriculture de survie à un système capable d’anticiper et de s’adapter, grâce à la technologie, à la reforestation et à des variétés mieux armées face aux aléas climatiques. »

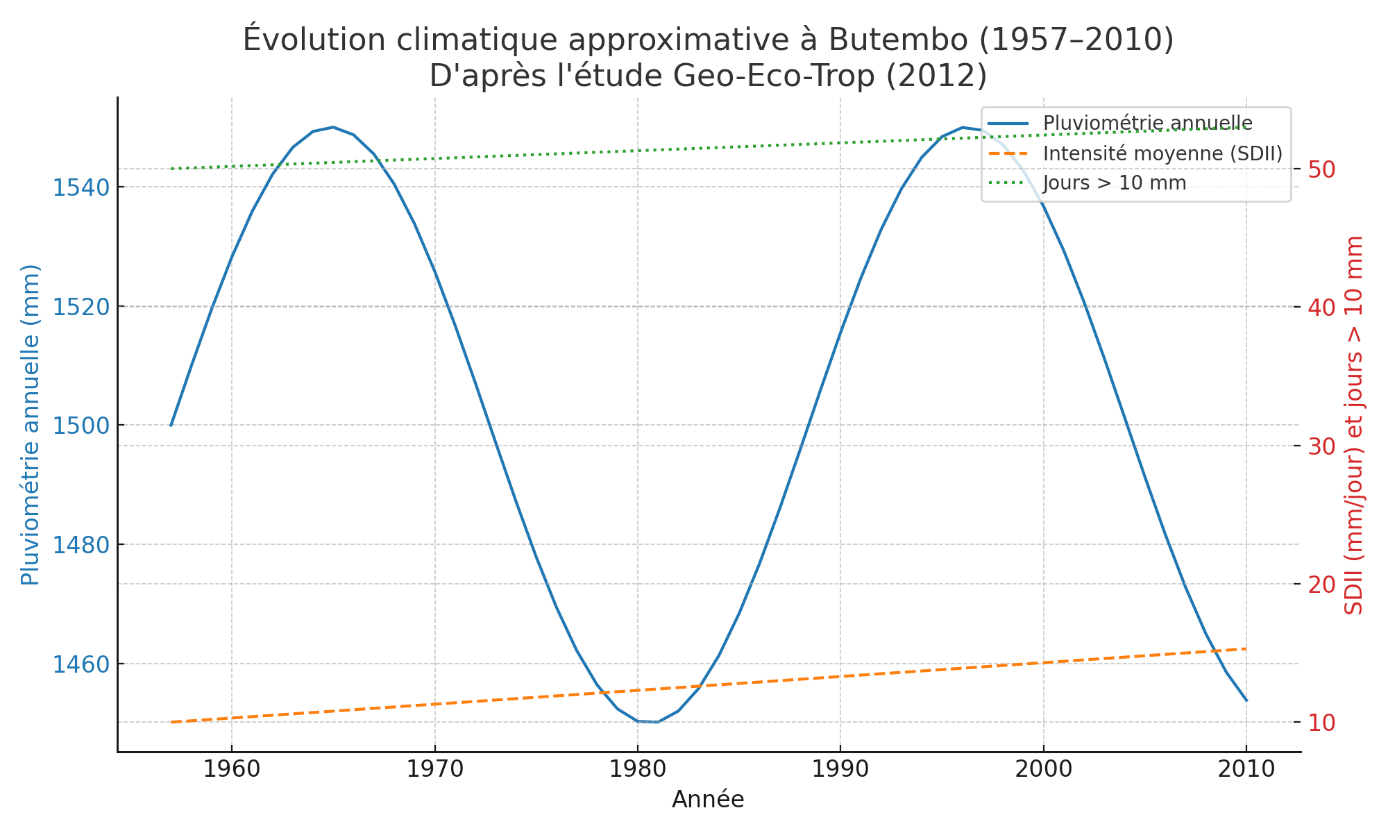

Ce graphique généré par GPT retrace l’évolution des pluies à Butembo (1957-2010), d’après des données parues dans la revue Geo-Eco-Trop (2012). La pluviométrie annuelle (ligne bleue) reste proche de 1 500 mm, mais l’intensité moyenne des jours pluvieux (pointillés orange) progresse légèrement (+0,1 mm/jour) et les jours avec plus de 10 mm de pluie (pointillés verts) augmentent d’environ trois par an. Résultat : plus d’averses violentes, accentuant les risques d’inondation et d’érosion.

D’après cette une étude les inondations croissantes sont surtout dues à une urbanisation rapide et non maîtrisée, réduisant l’infiltration et aggravant la vulnérabilité de la ville. La saison des pluies, passée de 9 à 7 mois, menace la sécurité alimentaire. Une planification urbaine et des infrastructures adaptées sont jugées essentielles.

«Sans stations climatologiques, pas d’agriculture durable»

Pour le professeur Sahani Walere, expert en gestion des catastrophes naturelles, l’agriculture locale est menacée sans adaptation rapide :

« Nous ne pouvons garantir une agriculture durable si nous n’envisageons pas des mécanismes d’adaptation au changement climatique. »

Il plaide pour un réseau régional de stations climatologiques afin d’établir un calendrier agricole fiable. Les données montrent une hausse moyenne de 1,8 °C en 50 ans et des perturbations accrues pendant les petites saisons de pluie. « Si les émissions de gaz à effet de serre se poursuivent, même la petite agriculture — colonne vertébrale de l’économie locale — pourrait disparaître. »

Il appelle les décideurs à intégrer la donnée climatique dans les stratégies agricoles et à sécuriser la production de maïs par des prévisions fiables.

Face à ces défis, le chef des travaux Gloire Mulondi prône une transition vers une agriculture résiliente, basée sur l’agroforesterie, l’agroécologie et des semences adaptées :

« Nous devons adopter des pratiques adaptées aux nouvelles réalités climatiques », affirme-t-il, insistant sur la préservation de la fertilité des sols et la réduction des émissions issues de la déforestation et des brûlis.

Pour lui, la technologie — imagerie satellitaire, cartographie des sols, outils numériques — doit aussi être mise à profit surtout que « L’agroécologie repose sur l’équilibre entre les plantes, le sol et l’environnement, en limitant les intrants chimiques et en favorisant la biodiversité».