En République démocratique du Congo, le mariage peut être célébré sous deux formes principales : coutumière et civile. Si les deux sont largement pratiquées, elles n’ont pas les mêmes implications juridiques, notamment en ce qui concerne les droits des femmes. Héritage, régime des biens, reconnaissance légale : que faut-il savoir pour mieux comprendre les protections ou l’absence de protections offertes par chacune de ces unions ?

Deux formes de mariage, deux cadres juridiques

Selon Maître Josapha Mbuyu, spécialisée en droit de la famille, le mariage coutumier est régi par les traditions propres à chaque communauté. Il précède souvent le mariage civil et reste très répandu, aussi bien dans les zones rurales qu’urbaines. Toutefois, sur le plan légal, seul le mariage civil, célébré devant l’officier de l’état civil, est pleinement reconnu par l’État congolais.

« Le mariage coutumier, en tant que tel, n’a pas de valeur juridique devant les tribunaux si aucun enregistrement n’a été effectué auprès des autorités compétentes. Seul le mariage civil est inscrit dans les registres de l’état civil et donne lieu à un certificat légalement opposable. Cette distinction est cruciale pour les femmes, notamment lorsqu’un litige survient concernant les biens, la séparation ou l’héritage », explique-t-elle.

Le mariage civil : cadre juridique et garanties

Le mariage civil en RDC, renchérit l’avocate, est encadré par le Code de la famille, qui prévoit un certain nombre de protections légales pour les époux et en particulier pour les épouses. À titre d’exemple, la femme mariée civilement bénéficie d’un droit codifié au partage des biens en cas de divorce, sous réserve du régime matrimonial choisi (communauté de biens ou séparation), explique Me Josapha.

« Lors d’un divorce civil, les biens acquis pendant l’union peuvent être équitablement partagés, surtout si le régime choisi est celui de la communauté. Cela permet à la femme de faire valoir ses droits, y compris sur des biens qu’elle n’a pas acquis personnellement, mais auxquels elle a contribué indirectement, par exemple en s’occupant du foyer », précise Me Mbuyu.

De même, en cas de décès du mari, la veuve mariée civilement a légalement droit à une part d’héritage, au même titre que les enfants.

Le mariage coutumier : des droits limités et souvent incertains

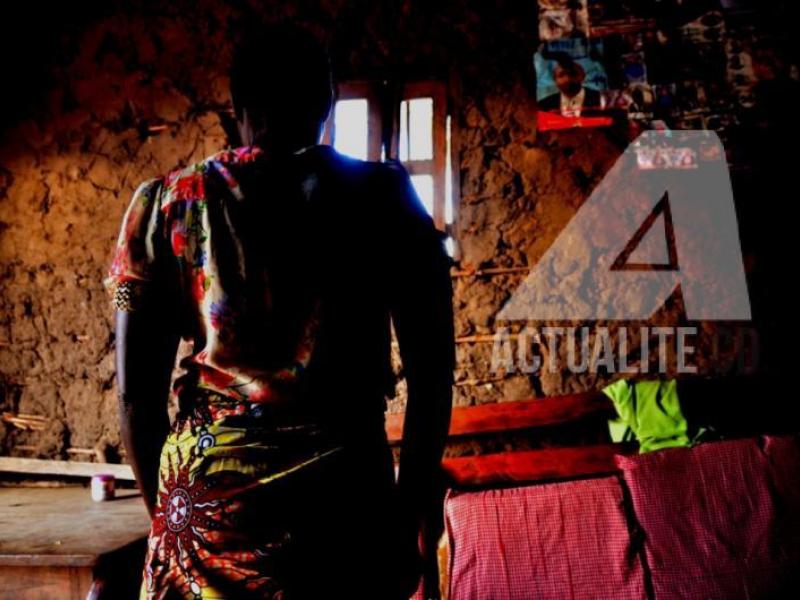

En revanche, le mariage coutumier, bien qu’accepté socialement, n’offre pas les mêmes garanties légales, souligne l’avocate. En cas de séparation ou de décès, la femme mariée selon la coutume seule se retrouve souvent sans réel recours juridique.

« De nombreuses femmes vivant en union coutumière ne sont pas reconnues comme épouses légitimes aux yeux de la loi. Si le mari décède, sa famille peut évincer la femme du domicile conjugal ou accaparer les biens, faute de preuve de mariage légal », déplore-t-elle.

« Cette situation est exacerbée par le fait que la dot, élément central du mariage coutumier, est parfois perçue à tort comme un contrat d’appropriation de la femme, renforçant ainsi sa vulnérabilité en cas de conflit. »

Une réforme amorcée, mais incomplète

La révision du Code de la famille en 2016 a permis l’enregistrement des mariages coutumiers auprès des services de l’état civil. Toutefois, cette mesure reste peu connue du grand public et rarement appliquée.

« La loi permet d’officialiser un mariage coutumier en le transcrivant dans les registres de l’état civil. Mais cela nécessite une démarche volontaire du couple, et souvent un second déplacement. Beaucoup ne le font pas, soit par ignorance, soit par désintérêt », constate l’avocate.

Par conséquent, de nombreuses femmes restent juridiquement invisibles aux yeux de l’administration.

Pour une meilleure protection des femmes au regard de cette situation, Me Josapha Mbuyu plaide pour une vulgarisation des lois existantes, mais également pour un renforcement de l’encadrement juridique :

- Obligation d’enregistrement des mariages coutumiers dans un délai défini après leur célébration ;

- Campagnes de sensibilisation sur les implications légales des différentes formes de mariage, notamment à destination des jeunes filles et des familles ;

- Encadrement du versement de la dot pour éviter les abus et clarifier qu’elle ne constitue pas un droit de propriété ;

- Formation des chefs coutumiers et des agents de l’état civil sur les droits des femmes et la législation nationale.

La coexistence des deux formes de mariage, bien qu’issue de l’histoire et des réalités culturelles congolaises, ne doit pas se faire au détriment des droits fondamentaux des femmes, insiste Me Josapha.

« Il ne s’agit pas de nier la valeur du mariage coutumier, mais de garantir à toutes les femmes les mêmes droits, quel que soit le type d’union. Le droit ne peut rester aveugle à la réalité sociale, mais la tradition ne doit pas non plus être un prétexte pour la marginalisation », conclut-elle.

Nancy Clémence Tshimueneka