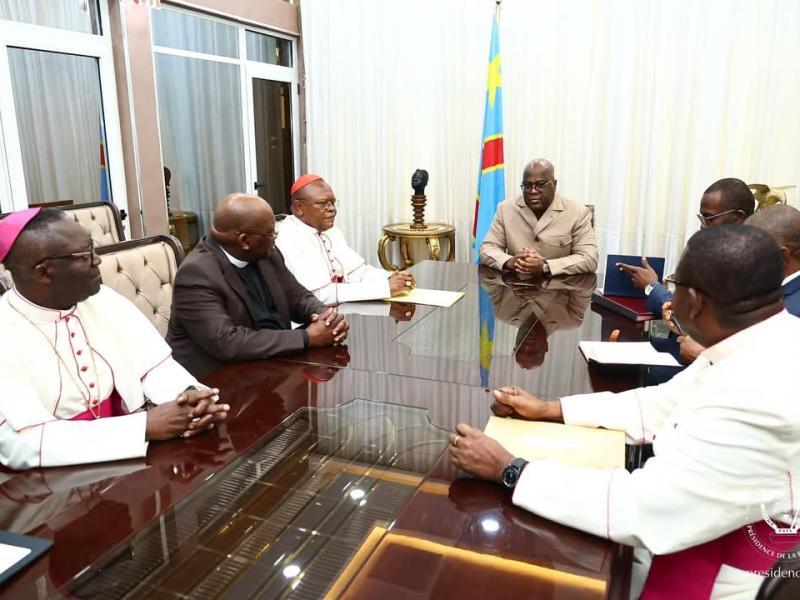

La République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé, vendredi 27 juin à Washington, un accord de paix présenté comme historique. Paraphé par les ministres des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba Wagner pour la RDC et Olivier Nduhungirehe pour le Rwanda, cet accord a été conclu sous l’égide des États-Unis, en présence du secrétaire d’État Marco Rubio. Il s’agit de l’aboutissement d’un processus diplomatique engagé depuis plusieurs mois pour apaiser les tensions persistantes dans l’Est de la RDC.

L’accord comporte deux volets principaux : sécuritaire et économique. Sur le plan sécuritaire, il prévoit la cessation des hostilités entre les deux pays, le respect mutuel de l’intégrité territoriale, la fin du soutien aux groupes armés comme les FDLR et le M23/AFC, ainsi que la mise en place d’un mécanisme conjoint de coordination de sécurité dans les 30 jours suivant la signature. Ce mécanisme s’appuie notamment sur le Plan harmonisé de neutralisation des FDLR adopté à Luanda en octobre 2024.

En matière économique, l’accord ambitionne de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans l’hydroélectricité, la gestion des ressources naturelles et la traçabilité des minerais. Il s’inscrit dans les cadres régionaux existants tels que la CIRGL, le COMESA et l’EAC, avec un soutien accru des États-Unis et du Qatar, partenaires diplomatiques impliqués dans les discussions. Washington et Doha entendent ainsi harmoniser leurs efforts pour stabiliser durablement la région des Grands Lacs.

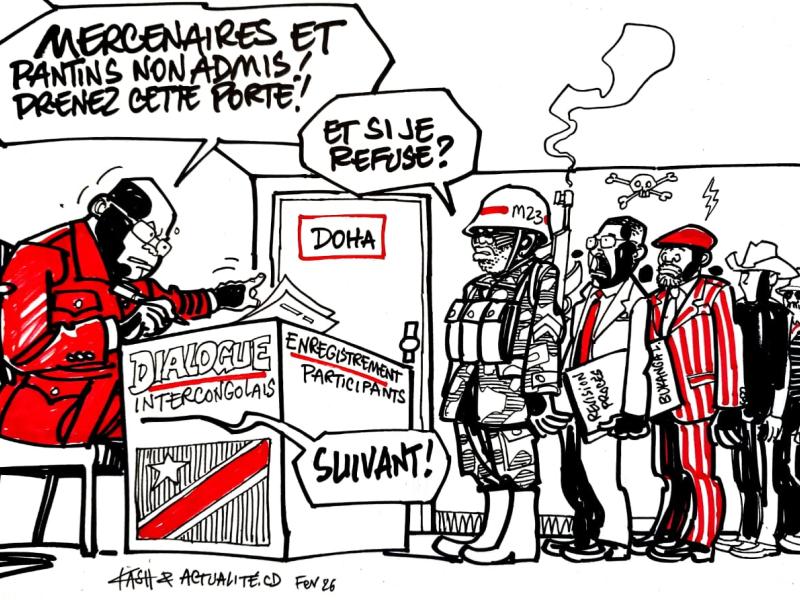

Cependant, cet accord suscite des réactions contrastées au sein de la classe politique congolaise. Si certains saluent une avancée vers la paix, d’autres y voient une approche réductrice de la crise. Des figures comme le docteur Denis Mukwege ou des membres de la famille politique de Joseph Kabila critiquent notamment le fait de traiter un conflit aussi complexe par un simple accord bilatéral, sans tenir compte des dynamiques locales et des revendications internes.